Die ursprüngliche Geschichte mit diesem Titel habe ich 1963 geschrieben. (Es gibt einen Tagebuch-Eintrag: “1963-10-19: ca. 70 Seiten “M.T.” fertig.”) Dieses Manuskript hatte etwa fünf Seiten und erschien erstmals in dem Fan-Magazin Munich Round Up (MRU) der Münchner Ortsgruppe des SFCD*, wo SF-Begeisterte sich regelmäßig zum gemeinsamen Schreiben bei Waldemar Kumming in der Herzogspitalstraße trafen – gewissermaßen meine erste Erfahrung mit einem Schreibseminar. Damals (1959) konnte ich nicht ahnen, dass dies zwei Jahrzehnte später einer meiner drei Brotberufe werden würde: Schreibseminare leiten.

* SFCD = “Science Fiction Club Deutschland. Dort war ich, mit kurzer Unterbrechung, von 1955-1959 ordentliches Mitglied.

Ich veröffentlichte diesen Kurzroman 1964 mit eben dem Titel Der metallene Traum in drei Teilen, ebenfalls in MRU. Daraus wurde 1975 mein richtiger gedruckter Roman #3: Der geworfene Stein. “Der metallene Traum” ist darin der zentraler Teil.

Worum geht es dabei?

Der Student Schrödinger lässt sich in einem Zustand großer Verzweiflung auf ein wissenschaftliches Experiment ein, bei dem er in eine Art Kälteschlaf-Koma versetzt wird. Aber es geht etwas schief – und man kann ihn erst 100 Jahre später wieder ins Leben zurückholen. München hat sich sehr verändert, ist zu einer voll kybernetisierten Stadt geworden. Schrödinger tritt in einem Schlüsselkapitel in direkten Kontakt mit dem “Kyberneten”, einer riesigen Rechenmaschine unter dem Englischen Garten, welche die Geschicke der Stadt steuert. Diese (heute würde man sagen: virtuelle) Begegnung nannte ich den “metallenen Traum”.

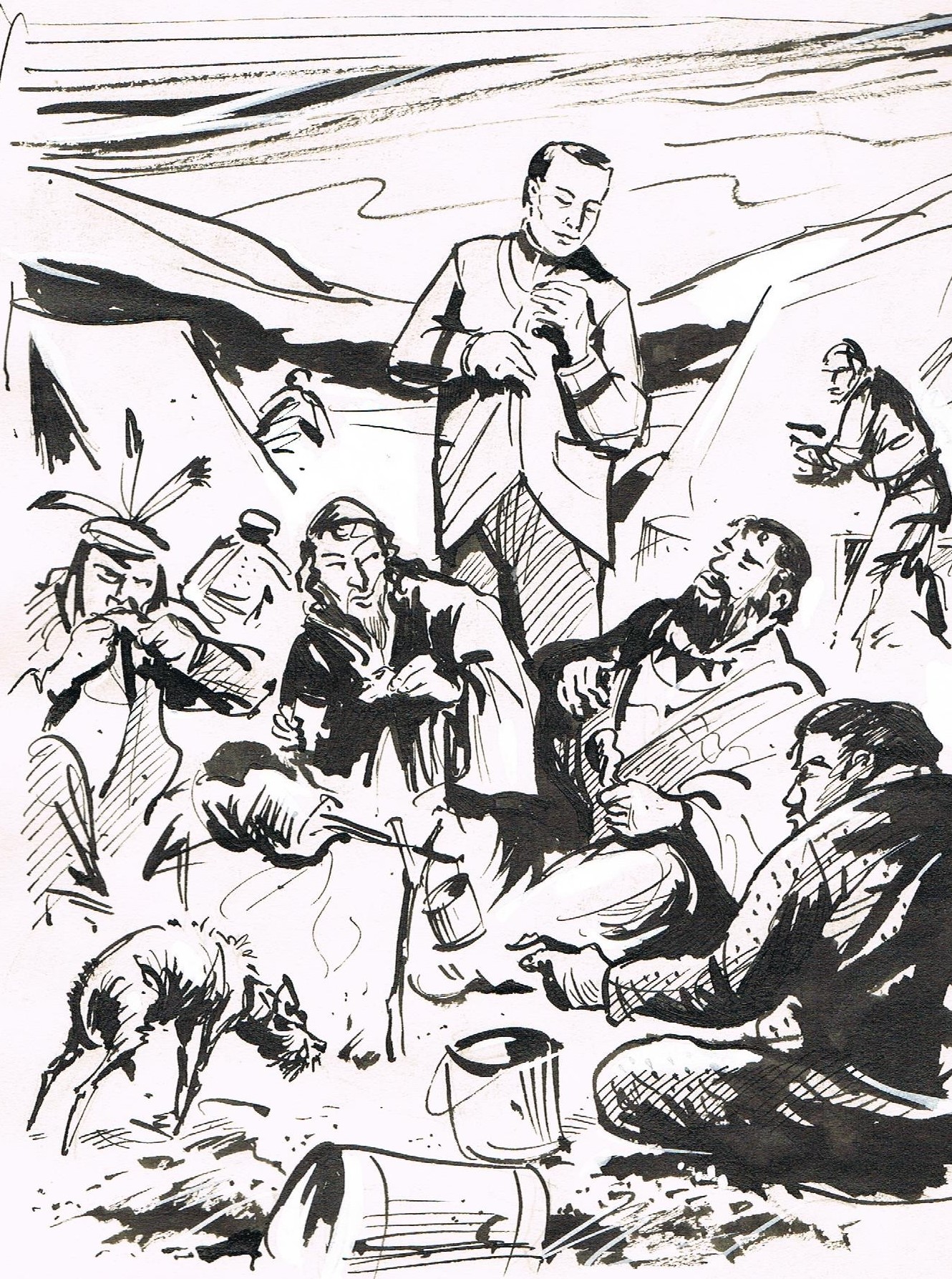

Der Graphiker Willi Johanns zeichnete zu meiner Erzählung in MRU fünf Tusche-Bilder. Oben davon das Titelbild. Hier eine Schlüsselszene, in der Schrödinger in der Nähe von Starnberg, einer im Jahr 2064 gefährlichen “wilden” Gegend, auf eine Gruppe mongolischer Eindringliche trifft:

Zu einer anderen bizarren Begegnung kommt es später im Park des Nymphenburger Schlosses mit einem wild gewordenen Roboter:

Eine kleine Story macht große Karriere

1971 übernahm Wolfgang Jeschke (Herausgeber-Pseudonym: Herbert W. Maly) die Story in seine Anthologie mit eben diesem Titel Der metallene Traum.

1974 erschien eine Taschenbuchausgabe davon bei Heyne.

1975 mache ich die Story zum zentralen Teil meines Romans Der geworfene Stein.

1977 druckte Ruth J. Kilchemann den Text in einer anderen Anthologie (Schlaue Kisten machen Geschichten) für die Computer-Weltfirma IBM.

1980 übernimmt Thomas LeBlanc die fünf Seiten in seine Anthologie Start zu neuen Welten.

Habe ich den Cyberspace erfunden?

Dies könnte gut die erste CyberSpace-Geschichte gewesen sein – lange ehe William Gibson 1982 diesen Begriff prägte (s. unten Auszug aus der Wikipedia). Aber es gab davor schon andere Phantasien in dieser Richtung:

° Isaac Asimov schrieb eine Story, in der jemand mit technischen Mitteln in die Träume eines anderen Menschen eindringt. Asimov hat so viele Erzählungen publiziert, dass diese kaum ausfindig zu machen ist. Es könnte sich um “”Robot Dreams” aus dem Jahr 1986 handeln – aber in meiner Erinnerung veröffentlichte er schon viel früher etwas in der Richtung (es könnte sich um “Dreamworld” handeln, November 1955 in The Magazine of Fantasy and Science Fiction).

° Roger Zelazny schrieb erst 1965 die Story “Dream Master”, aus der im Jahr darauf der Roman He who shapes entstand, worin jemand in die Träume anderer Menschen eindringt.

Als Film hat diese Idee Christopher Nolan in Inception realisiert – eine furiose Achterbahnfahrt in ein Traum-Labyrinth mit mehreren Etagen. Hier ist das Medium zwar nicht wie bei Gibson das Internet, sondern ein Computer – und ist das Internet denn etwas anderes als ein weltumspannendes Netzwerk von Computern? Die “virtuellen Begegnungen” finden ja nicht in den verbindenden Kabeln statt – sondern in den Mikroprozessoren.

Ersetzt man “Traum eines anderen Menschen” mit “virtuelle Welt im Internet oder Computer” – landet man beim Koncept des Cyberspace.

Meine Geschichte vom “Metallenen Traum” ist – wie schon der Titel andeutet – zwischen diesen beiden Konzepten des “fremden Traums” und der “Internet-Virtualität” angesiedelt. Das Internet gab es 1964 noch nicht, als ich meine Geschichte ersonnen habe – als Arpanet wurde es vom amerikanischen Militär (US Air Force) erst ab 1968 gestartet.

(Wikipedia:) Die erste ernstzunehmende Ausformulierung des Konzepts findet sich bereits 1964 in Stanislaw Lems Summa technologiae, worin das Konzept des Cyberspace unter der Bezeichnung Periphere Phantomatik beschrieben wird. Eine weitere frühe Darstellung findet sich in Oswald Wieners Roman die Verbesserung von Mitteleuropa von 1969, in den Abschnitten notizen zum konzept des bio-adapters und appendix A. der bio-adapter.

In der Kurzgeschichte True Names and Other Dangers (1987) führte Vernor Vinge die Ideen weiter. Seine Protagonisten wandern in einer virtuellen Welt und interagieren mit virtuellen Gegenständen. Manche haben sich in Gruppen zusammengeschlossen und verstecken sich in abgetrennten Teilen, genannt „Walled Garden“.

Wörtlich ist von Cyberspace erst 1982 in der Kurzgeschichte “Burning Chrome” des amerikanischen Science-Fiction-Autors William Gibson die Rede, der allgemein zur Cyberpunk-Literatur gezählt wird. Gibson beschreibt den Cyberspace als konsensuelle Halluzination eines von Computern erzeugten grafischen Raums…

Lesefutter

Asimov, Isaac: Dreamworld (in: The Magazine of Fantasy and Science Fiction, November 1955). Deutsch: Dafür plage ich mich? In: Isaac Asimov, Martin H. Greenberg und Joseph D. Olander (Hrsg.): Feuerwerk der SF. Goldmann (Edition ’84: Die positiven Utopien #8), 1984, ISBN 3-442-08408-3. Auch als: Traumwelt. In: Hans Joachim Alpers und Harald Pusch (Hrsg.): Isaac Asimov — der Tausendjahresplaner. Corian (Edition Futurum #2), 1984, ISBN 3-89048-202-3.

ders: “Robot Dreams” (veröffentlichte in einer Anthologie gleichen Titels: Isaac Asimov: Robot Dreams). Deutsch: Roboterträume. In: Friedel Wahren (Hrsg.): Isaac Asimov’s Science Fiction Magazin 30. Folge. Heyne SF&F).

Gibson, William: “Burning Chrome”. In: in Omni (Juli 1982)

Kilchemann, Ruth (Hrsg.) Schlaue Kisten machen Geschichten. Nördlingen 1977 (IBM).

LeBlanc, Thomas (Hrsg.): Start zu neuen Welten. Science-Fiction-Erzählungen aus Deutschland. Freiburg 1980 (Herder Hardcover)

Maly, Herbert W. (d.i. Herbert W. Franke oder Wolfgang Jeschke): Der metallene Traum. München 1971 (Lichtenberg).

Nolan, Christopher (Regie): Inception. Nolan. USA 2010 ( Warner Brothers).

Scheidt, Jürgen vom: “Der metallene Traum”. München 1963 (Munich Round Up – als Manuskript gedruckt).

ders.: “Der metallene Traum” in Maly, Herbert W. (Hrsg:) und in Kilchemann, Ruth (Hrsg.)

Zelazny, Roger: The Dream Master, 1966, dt. Herr der Träume, Pabel, 1976, ohne ISBN (Terra TB 270); und Ein Spiel von Traum und Tod, Bastei-Lübbe, 1986, ISBN 3-404-23052-3 (basiert auf der Erzählung “He who shapes” aus dem Jahr 1965). Vollständige dt. Fassung von “He who shapes”: Der Former. Übers. Hans Maeter. In: Damon Knight Hg.: Computer streiken nicht. SF-Stories. Heyne TB 3360, München 1973 ISBN 3-453-30237-0 S. 61–156. Zuerst engl. in: Nebula Award Stories 1, 1965

Jahr 1965)