(So kündigte Walter Ernsting 1956 diese Kurzgeschichte von mir 1956 an:

Die Reihe soll phantasiereichen und schriftstellerisch begabten Lesern der UTOPIA-Reihen die Gelegenheit geben, ihre selbstgeschriebenen Kurzgeschichten zu veröffentlichen. Wir hoffen, dass die strenge Auswahl der eingehenden Manuskripte auch die Zustimmung der Freunde des UTOPIA-Magazins findet und sie die gleiche Freude an den Geschichten haben werden wie wir.)

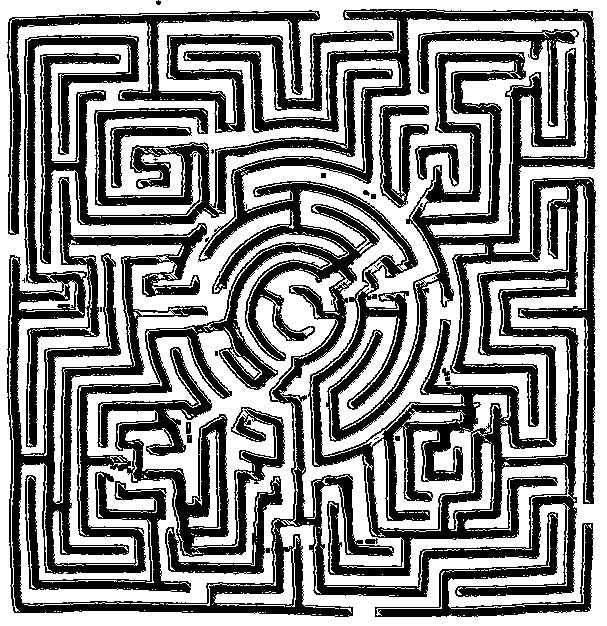

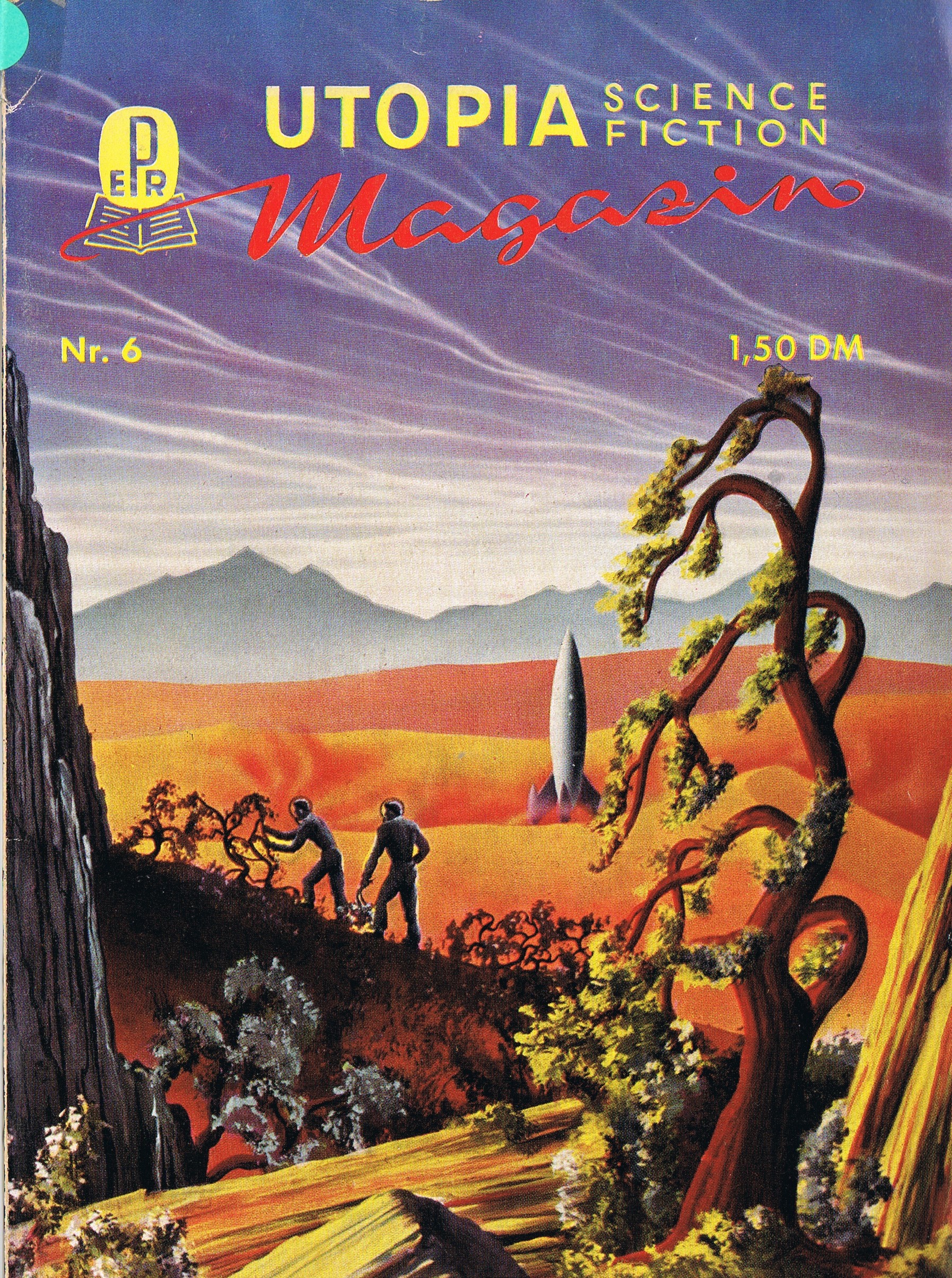

Es war meine erste richtige Veröffentlichung. 10.00 Mark gab es dafür – vom Postboten an der Wohnungstür ausgehändigt Und dies war das Titelbild des Magazins:

Nur ein kleiner Fehler

Pausenlos fluteten die lebensvernichtenden Strahlenschauer über das zernarbte Antlitz des Planeten. An bestimmten Punkten außerhalb der vergifteten und ionisierten Atmosphäre waren die Transformatorraumkugeln stationiert. Sie zapften die Sonne, einen gelben und verzwergten Typ, mit hochfrequenten Wellenlängen an, wandelten die aus dem positronischen Sonnenpotential gewonnenen Energien und bestrichen damit die gesamte Oberfläche der sterbenden Welt.

In einer der Kugeln, die sich schon durch ihre Größe von den übrigen hundert unterschied, unterhielten sich die beiden Aktionsleiter.

„Unsere Bombenkommandos haben gute Vorarbeit geleistet. Alle größeren Ansiedlungen liegen in Schutt und Asche, zertrümmert von den Platinreaktionsbomben. Alles übrige Leben haben die Strahlen und die verseuchte Atmosphäre vernichtet.“

„Du meinst, wir sollten die Vorbereitungsarbeiten einstellen?“

„Ja. Ich werde einen entsprechenden Befehl gleich durchgeben. Die Landetruppen sollen sich bereitmachen; vorher werden wir beide jedoch einen Erkundungsflug vornehmen.“

Baki drehte sich um und entfaltete den Sprechfächer. Die Verbindung war hergestellt.

„An alle Stationen: Zapfstrahlen sofort unterbrechen. Die Reinigungsschiffe sollen mit dem Abwerfen von Stickstoffbakterien beginnen und die Atmosphäre regenerieren. Landekommandos sind innerhalb der nächsten sieben Stunden aufzustellen und sollen sich auf Abruf bereit halten. Ich wiederhole…”

*

Eine halbe Stunde später löste sich die Admiralskugel aus dem Verband und strebte mit wachsender Beschleunigung der Planetenoberfläche zu. In den tieferen Schichten der Lufthülle setzten mit flimmerndem Toben die Bremsstrahler ein und fingen die Wucht des Sturzes ab, führten sie in ein sanftes Schweben über.

Dann glitten sie in konstanter Höhe über den abrollenden Globus dahin und hielten auf dem Fernseher nach interessanten Objekten Ausschau. Baki und Odindo standen hinter dem Pilotensessel und unterhielten sich über verschiedene Sachen. Dabei kam die Sprache auch auf den Zweck ihres Forschungsfluges.

„Wie lange sind wir jetzt schon unterwegs?“

“Nach den Kalenderuhren sind es sieben Jahre. Nachdem wir allerdings mit annähernder Lichtgeschwindigkeit geflogen sind, müssen wir die Zeitkontraktion mit einrechnen. Ich schätze, dass wir, nach nimischer Zeit, vor dreiundsiebzig Jahren gestartet sind. Es besteht also bereits eine Differenz von Sechsundsechzig Jahren…“

„… was im Grunde genommen gar nichts ausmacht“, ergänzte Baki Odindos Ausführungen. „Wir besiedeln diesen Planeten und bereiten ihn auf die große Flotte vor, die unsere überbevölkerte Heimat entlasten wird. Sie müssten eigentlich bald eintreffen, nicht wahr?“

„Es dürfte noch zwei Sonnenumläufe dauern. Bei unserer Abfahrt waren schließlich erst drei Siedlungsschiffe im Bau.“

Sie wandten sich wieder dem Fernsehschirm zu. Auf diesem wurde gerade eine gewaltige Stadt sichtbar, die noch von Staubwolken verhüllt war. Ab und zu legte ein Windstoß die Wolken zur Seite und gab den Blick auf abgrundtiefe Atomtrichter frei, deren Ränder noch bösartig glühten. Türme ragten wie mahnende Finger in die Höhe; Türme, von denen nur noch der schlanke und verbogene Stahlkern existierte. Überall Chaos und leblose Schuttwüste. Nur an einer einzigen Stelle waren einige Gebäude verschont geblieben. Einsam und verlassen standen sie im Stadtzentrum; sogar der versengte Teppich eines Pflanzenwuchses hatte den glutigen Sturm der atomaren Explosionen überlebt.

Odindo tippte dem Piloten auf die Schulter und erklärte auf dessen fragenden Blick:

„Lande dort unten, bei den kuppelähnlichen Gebäuden. Wir möchten aussteigen und uns alles anschauen.“

Der Schiffsführer nickte und manipulierte mit der Steuerung. Sanft senkte sich die Raumkugel herunter und setzte auf. Die höllische Hitze des Bremsstrahlers setzte die letzten Reste der kümmerlichen Vegetation in Brand. Für Augenblicke umzüngelten die kleinen Flämmchen den Kugelriesen; es war, als raffe sich der Planet zu einer letzten Lebensäußerung auf. Ein Windstoß wirbelte die warme Asche auf, und der Funkenregen stob davon, setzte sich als schwarzer Belag auf die letzten weißen Stellen der Flachkuppeln.

Die Schleuse öffnete sich, und eine bequeme Treppe wurde ausgefahren. Stolz und sich des historischen Ereignisses vollauf bewusst, schritten Baki und Odindo die breite Rampe hinunter und betraten zum ersten mal das eroberte Land.

Tief bewegt umfassten sich die beiden Flottenkommandanten.

„Wir haben es geschafft!“ jubelten sie. Baki sagte feierlich:

„Das ewige Gesetz des Kosmos war uns günstig gesinnt: Töten oder getötet werden.“

„Ja! Wir leben, haben neuen Raum für unsere Rasse erobert.“

Dann gingen sie, durch kaum sichtbare Hüllen geschützt, auf die weißen Gebäude zu, die jetzt grau waren. Mit dem Fuß stieß Baki die halboffene Eingangstür vollends auf. Aber er sprang mit einem entsetzten Aufschrei zurück.

„Odindo!“ keuchte er und verfärbte sich. „Odindo! Was soll das bedeuten?“

Laut brüllend zeigte er auf den Körper, der ihm entgegengefallen war. Der Gerufene war auf einen anderen Bau zugegangen und drehte sich erstaunt um.

„Was gibt es denn? Eine Leiche? Das ist doch kein Grund zur Aufregung; es werden noch Milliarden davon herumliegen“, rief er zurück.

„Odindo! Du musst sofort hierherkommen. Erinnerst du dich noch, über was wir uns vorhin unterhalten haben? Vor dreiundsiebzig Jahren sind wir von zu Hause gestartet -“

„Ich weiß“, unterbrach ihn Odindo und kam gemächlich näher. „Ich weiß. Und in zwei Jahren wird die Siedlungsflotte eintreffen. Stimmt’s?“

Baki schüttelte den Kopf und sagte dann mit leiser, aber furchtbarer Stimme: „Nein. Nicht in zwei Jahren. Wir haben den technischen Fortschritt übersehen. Die Siedlungsflotte war schon vor uns da!”

ENDE

Quelle

Scheidt, Jürgen vom: “Nur ein kleiner Fehler”. In: Utopia-Magazin Nr. 6. Rastatt 1956 (Pabel Verlag).