Was man beim Stöbern im Familienarchiv so alles entdeckt: Das folgende Foto zeigt mich mit Mutter und Vater. Was ist daran so Besonderes – dass man es in einem Blog der Welt präsentieren muss?

Solche Fotos gibt es doch von jedem Kind!

J-ein. Aus zweierlei Gründen:

° Dieses Bild wurde kurz nach meiner Geburt am 07. Februar 1940 aufgenommen. Da befand sich Deutschland seit einem halben Jahr (01. September Überfall auf Polen) in einem Krieg, in den bald so ziemlich alle Ländern der übrigen Welt hineingezogen wurden – daher die Bezeichnung Zweiter Weltkrieg (der Erste Weltkrieg war dagegen ein relativ lokaler Konflikt). Da kam nicht jeder Neugeborene in den Genuss eines Fototermins.

° Wäre ich kein Bub gewesen (und damit der “Stammhalter”, wie das im Erbgut-besessenen Dritten Reich und in wohl jeder patriarchalen Gesellschaft hieß), sondern “nur” ein Mädchen, dann hätte mein Vater kaum Heimaturlaub bekommen. Der befand sich nämlich gerade im Auftrag eines Psychopathen namens A. H. und seiner Mörderbande irgendwo im Krieg in Europa.

Diese Karriere meines Vaters als “Angehöriger der deutschen Wehrmacht” habe ich in seinem Nachlass gefunden (s. unten). Zusammen mit den kargen anderen Informationen über seine Zeit vor dem Krieg (Kennenlernen meiner Eltern 1936 in Riezlern) und nach dem Krieg (erste Arbeitsmöglichkeiten irgendwo in Deutschland) kann man auch mit viel Phantasie nur ahnen, in welche Welt ich da hineingeboren wurde – und wie es meiner jungen Mutter zumute gewesen sein mag, deren Mann als Soldat ständig in Lebensgefahr war (und deren Bruder Karl und sogar ihr Vater ja ebenfalls “im Krieg” waren) – und welcher der Krieg durch die zunehmend heftiger Bombardierungen auch von Leipzig immer näher ans eigene Leben rückte und an das ihres ersten Kindes?

Und wie mag sich das wohl auf diesen neugeborenen Säugling ausgewirkt haben?

Schon die Uniform, die mein Vater auf diesem so friedlichen Bild trägt, deutet etwas ganz anderes an: Da ist jemand für einige Tage von mörderischem Kampfgetümmel in die Heimat zurückgekehrt. Es lohnt sich, diese gar nicht “heile” Welt aus seiner Sicht, in nüchternem Stenogrammstil anzudeuten: Da marschierte jemand durch halb Europa – ich will gar nicht wissen, was er dabei alles erlebt und erlitten – und anderen an Leid zugefügt hat. Darüber wurde nie gesprochen, von wenigen Andeutungen abgesehen.

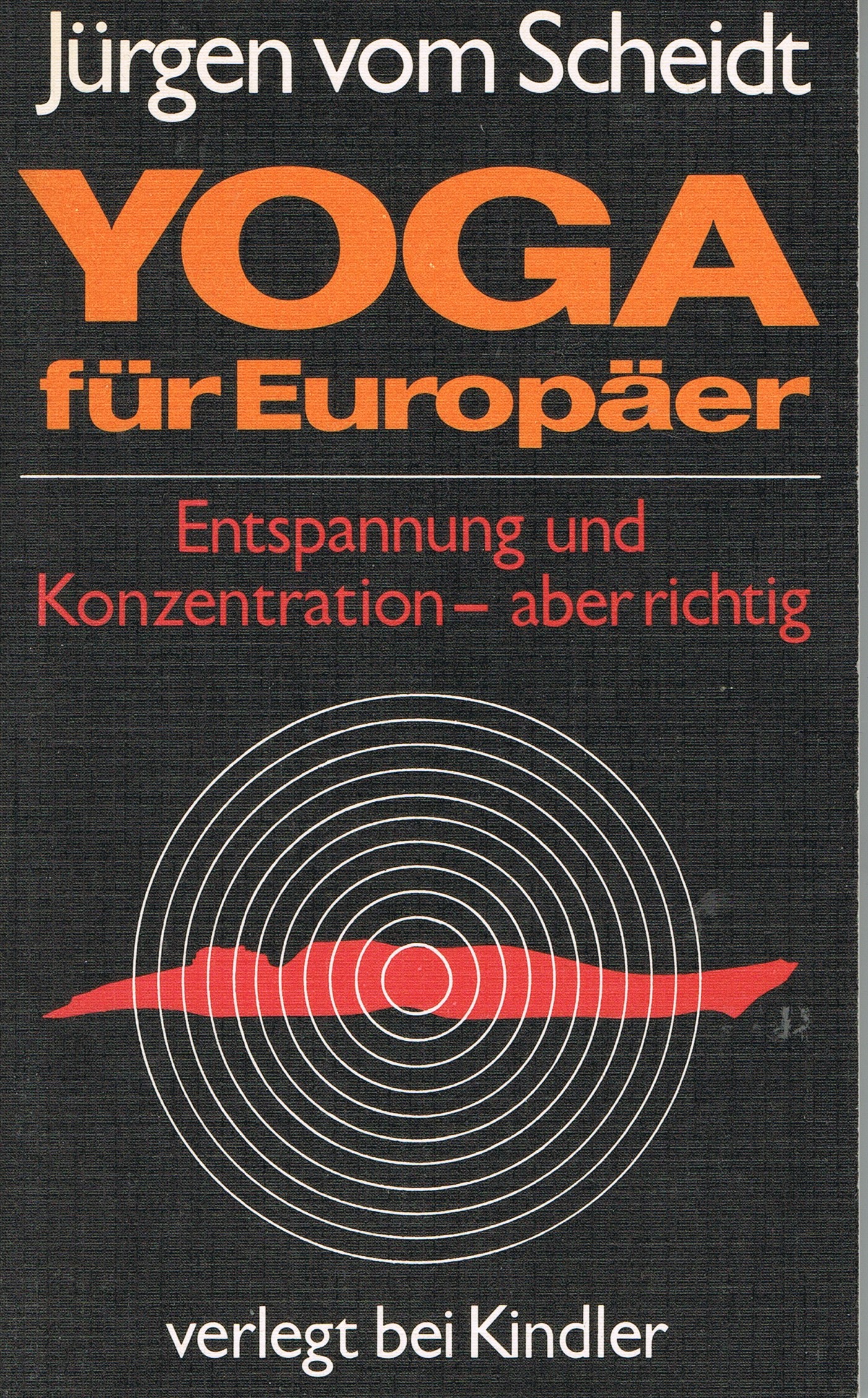

(Helmut vom Scheidt) Kurzfassung meines Lebenslaufes seit 1936

Weihnachten u. Sylvester 1936 in Riezlern/Walsertal.

Briefwechsel mit meiner Frau 01.-31.03 v. 02.04.1937-27.06.1938

Hochzeit: 02.07.1938. Hochzeitsreise v. 02.07. – Ende Juli 1938 nach Westerland-Kopenhagen-Bremerhaven. Hier Besichtigung der Dampfer “Bremen” u. “Columbus” (meine Weltreise 1929).

Wohnung in Leipzig-Gohlis, Wangerooger Weg 6a.

August 1938: 14-tägige Einberufung zur Le.Flakabt.73 in Leipzig-Schönau.

Sept./Okt. 1938 = 7 Wochen Sudetenland. (Entlassung: 22.10.1938)

01. September 1939) Beginn des 2. Weltkrieges.

1. Urlaub anl. Jürgens Geburt (07.02.1940).

Frühjahr 1940: Holland – Belgien – Frankreich – Rumänien – Bulgarien – Griechenland* – Kreta** (bis – 1944) –Wien – Berlin – Einsatz in Holland mit der 2. Fallschirmjägerdivision, die neu zus.gestellt, in Oldenburg?

(Abstecher nach Leipzig, Weinbesorgung, über Quedlinburg zurück zum Einsatz in Holland). Gefangenschaft im Ruhrkessel. Mönchengladbach als Dolmetscher bei den Amis mit Josef (Sepp) Wirth.

Rehau Rückkehr im Juli 1945.

* Details, die oben fehlen und von mir (JvS) ergänzt wurden (rot markierter Bereich = Kriegseinsätze):

1940 in Holland ertrank Vater beinahe, als er in einem Bombentrichter sprang, um bei einem Angriff Deckung zu suchen.

1943 etwa in Heraklion/Kreta wurde bei der Explosion eines bombardierten Munitionsschiffes ein etwa drei Meter langes Teil des Schiffsrumpfes über dem Bett meines Vaters in die Wand von dessen Zimmer geschleudert – wo er zum Glück nicht anwesend war.

1944 nachts bei Athen schwerer Anfall: Wegen Verdunkelung keine Beleuchtung des LKW, auf dem Vater u.a. Soldaten saßen – Zusammenstoß mit unbeleuchtetem Güterzug – Vater war einer der wenigen Überlebenden, wurde auf ein Feld geschleudert, zunächst Verdacht auch “gebrochenes Rückgrat” mit Todesrisiko – zum Glück nur starke Prellungen.

** Als Feldwebel Sprachenlehrer Englisch und Französisch für die Kompanie.

Und nun noch ein Stück Kriegsrealität: Mein Vater am Steuerknüppel eines Flugzeugs. Das Bild ist jedoch nur ein “Souvenir” (Selfie, würde man heute sagen). Er war zwar bei den Fallschirmjägern (das waren alle auf Kreta stationierten deutschen Soldaten mehr oder minder, weil die Insel von Fallschirmjägern erobert worden war.) Er war aber kein Pilot. Seine wichtigste Aufgabe bei diesem Heimaturlaubsflug, von dem er später nicht ohne Stolz und Augenzwinkern (ja, “eine Kriegsfahrt, die ist lustig…”) erzählte, war es, einige Kanister mit wertvollem Olivenöl zu schmuggeln (was streng verboten war).

Davon diente ein Kanister der Bestechung des Bodenpersonals in Heraklion, einen bekam sicher die Besatzung des Flugzeugs und einen weiteren das Bodenpersonal am Leipziger Flughafen oder wo auch immer die Maschine in Deutschland niederging. Ein oder zwei Kanister gelangten schließlich bis nach Rehau, wo die dort in der Bahnhofstraße 15 wohnenden Familien sich über diese Mangelware sehr gefreut haben werden.

Mein Vater und das Schreiben

Ich werde das andernorts näher ausführen. Jedenfalls hat mein Vater mir nicht nur die ersten englischen Vokabeln beigebracht (1947 auf Sylt), sondern mich auch 1954 zum Führen eines Tagebuchs angeregt. Er selbst schrieb Tagebuch – das ging aber während des Kriegs verloren; viele Briefe aus dieser Zeit sind jedoch erhalten. Die Tagebücher seines Großvaters (ab 1886) Ferdinand Naumann schätzte er sehr – er vererbte sie an mich.

Meine Vater ist also u.a. auch Initiator meines Schreibens, wenn man so will (was nicht ganz so konfliktfrei verlief, wie es hier steht.)

MultiChronie

1936-1939 (Vorkriegszeit) 1940-1945 (Krieg) – 1946 (Nachkriegszeit)

1992 etwa: Vater Helmut vom Scheidt* notiert seine Lebensdaten.

2021 – erinnernde Gegenwart: ich recherchiere und schreibe diesen Blog-Eintrag.

* 01.03.1907 in Hagen, gest. 27.01.1995 in Marthashofen bei Fürstenfeldbruck im Pflegeheim – 88 Jahre