… vertreibt Spannung und Sorgen. Nach der Schreib-Session (MorgenNotizen) gleich nach dem Aufwachen und dem “Early Morning Tea” die Matte ausrollen, die Augen schließen, konzentrieren, auf den Atem achten.

Und los geht´s. Erst einige Übungen im Stehen. Dann runter auf den Boden. Auf dem Bauch die Kobra. Anschließend Rückenlage. Schön geruhsam (entschleunigt!) durch Dehnen und Strecken möglichst viele Bereiche des Körpers durcharbeiten.

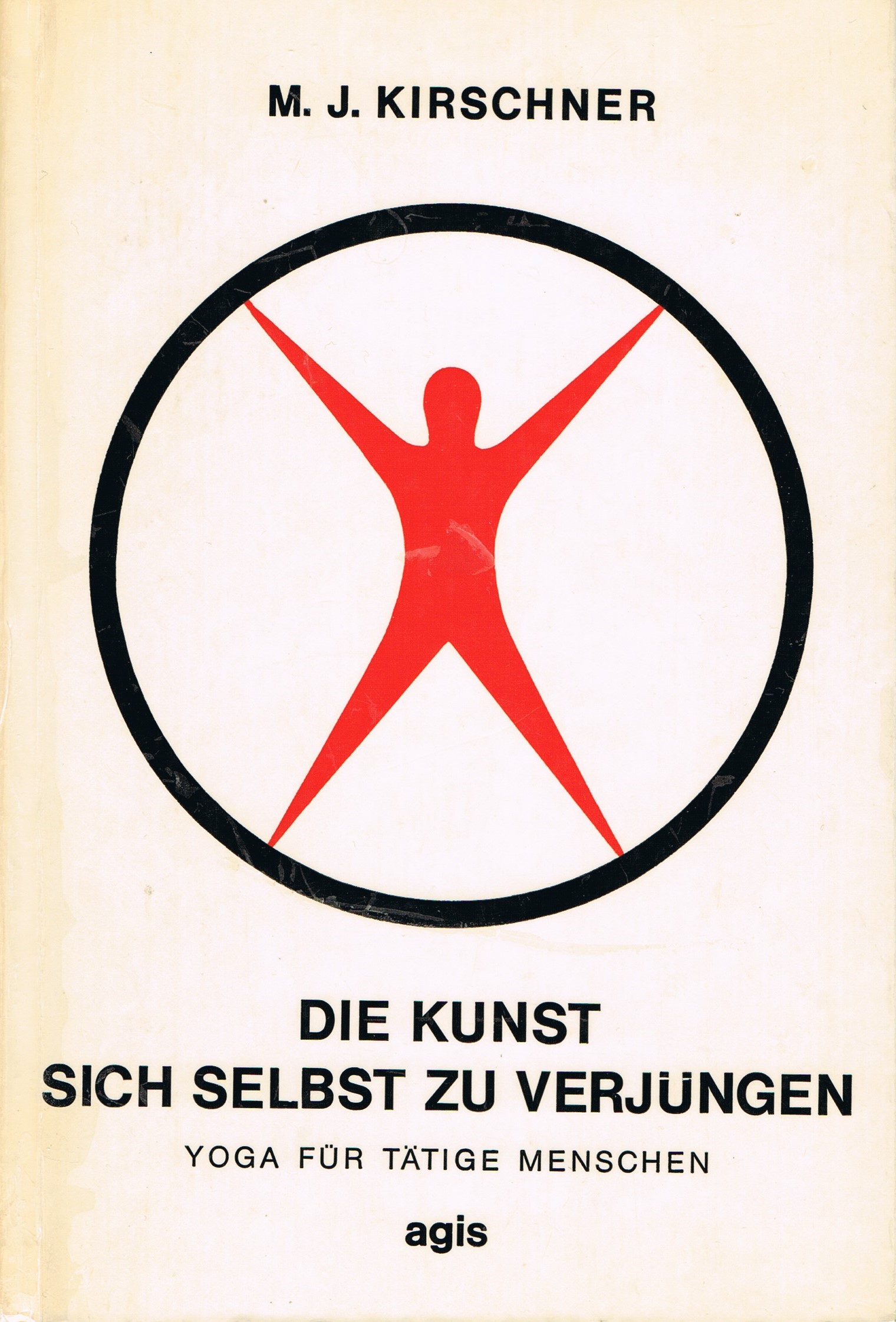

Mein allererster Yoga-Lehrer (ab 1972) schrieb ein auch heute noch sehr lesenswertes Buch (leider längst vergriffen: Die Kunst sich selbst zu verjüngen). Max Kirschner (1900-1991) hatte Landwirtschaft gelernt, war für eine holländische Firma Tabakpflanzer in Indonesien gewesen, während des Kriegs in Nordindien in einem Internierungslager gefangen (zusammen mit Heinrich Harrer, der den jungen Dalai Lama so beeindruckt hatte – die Welt ist klein).

Die Engländer (damals noch die “Herren” Indiens) gaben ihm den Auftrag, in Simla eine Milchfarm mit tausend (!) Kühen zu managen. Das schaffte er auch – aber der Stress ließ ihn krank werden. Ein indischer Offizier zeigte ihm einige Yoga-Übungen, mit denen er sich zu seinem großen Staunen gut regenerieren konnte. Nach dem Krieg, aus Gefangenschaft entlassen und aus der Verantwortung für die Milchfarm, war er in Deutschland zunächst arbeitslos – wer brauchte da in München schon einen Tabakpflanzer oder Kuh-Manager!

Aber hatte er da in Indien nicht diese tolle Methode namens Yoga kennengelernt, die ihm selbst so gut geholfen hatte? Kreativ und chancensuchend wie er war, begann er, anderen Leuten “seinen Yoga” zu zeigen. Daraus wurde dann sein neuer Beruf: Yoga-Lehrer. So habe ich ihn, schon ein rüstiger alter Mann mit 72, aber topfit, während eines Yoga-Kongresses kennengelernt, bei dem ich ein Vortrag hielt (es war wohl “Tiefenpsychologie und Yoga” – s. Mangoldt 1971).

Zurück in München dachte ich, dieser Mann könnte die Lösung für meine Rückenprobleme sein. Und das war er auch. Etliche Jahre nahm ich Unterricht bei ihm (und später auch bei anderen Lehrern). 1975/76 kamen noch die Erfahrungen mit einigen Sitzungen bei indischen Yogis dazu (u.a. der persönliche spirituelle Führer von Indira Gandhi – ein narzisstischer Schönling und Blender – aber da wawar auch ein sehr eindrucksvoller Yogi im Ashram von Pondicherry, eigentlich der Gärtner des Ashrams – aber ein wirklich weiser alter Guru).

Aus alledem entstanden eigene Yoga-Kurse (u. a. für den Kreisjugendring München und die Sport-Hochschule der Universität). Es war immer schon meine Devise und Erfahrung, dass man über ein Gebiet am meisten lernt – indem man es unterrichtet (ein Minimum an Vorerfahrung vorausgesetzt). Es folgte nach der Indienreise mein eigenes Buch: Yoga für Europäer, dazu einige Beiträge in einem Reader (Mangoldt 1971).

Als ich später für den Bayrischen Rundfunk als freier Mitarbeiter immer neue Partner für Interviews suchte, war Max Kirschner einer meiner ersten Ansprechpartner – bei seiner Biographie!

Nicht nur Friede Freude Eierkuchen

Wenn man das hier so liest, kommt man vielleicht auf die Idee, dass Yoga die Super-duper-Lösung für alle Probleme ist. Von wegen! Ich habe mal eine Frau gekannt, die als Yogalehrerin viel praktische Erfahrung mit dieser Methode hatte; auch wie man diese Übungen für sich selbst einsetzen kann. Nur hatte sie eben zu viele ihrer Probleme “weggejogt“, statt die damit verbundenen Konflikte anzugehen und zu lösen. Eines Tages klappte das Verdrängen nicht mehr, sie bekam einen ungeheuren Wutanfall und musste sich in therapeutische Behandlung begeben. –

Der Yoga hat eine dreifache Wirkung

° Er beruhigt den Körper

° und ist zugleich ein gutes Diagnostikum für dessen Zustand.

° Und er entschleunigt das Gemüt.

Wenn ich dieser Tage am Morgen meine Asanas und mein Atemübung mache, weiß ich bei fast allen dieser rund 30 Übungen, von wem ich sie gelernt habe:

° Von einem Schweizer namens Walser die dreistufige (!) Atmung (Lungenspitzenatmung – mit den Fingerspitzen dabei die Schulterblätter berühren / Zwerchfellatmung – Hände an die Flanken legen / Bauchatmung – Hände in der Nabelgegend beim Solarplexus).

° Von Herrn Hildebrandt den Sonnengruß.

° Von Andrea “Marwa” von Waldenfels u.a. eine tantrische Meditation (die ich hier nicht näher beschreiben will).

° Von Max Kirschner, last but not least, die Kobra, den Bogen, den Pflug und many many more – und vor allem eine wunderbare Tiefenentspannung zum Abschluss jeder Sitzung bzw. Liegung. Ich bin mir sicher, dass dies meine erste bewusste Erfahrung von Entschleunigung war. Danke, Max Kirschner!

Eine Asana, die man als Europäer keinesfalls üben sollte: Den Kopfstand. Der ähnliche Schulterstand ist völlig ausreichend als “Perspektivenwechsel” und medizinisch okay (und auch viel leichter durchführbar). Wenn man (ich hatte einst das zweifelhafte Vergnügen) einen durchtrainierten Yogi wie B.K.S. Iyengar auf der Bühne vorturnen sieht, übersieht man bei dieser artistischen Vorführung nicht nur, dass der Mann den ganzen Tag nichts anderes macht – und dass er vor allem, wie die meisten Inder, eher zierlich und leichtgewichtig ist – verglichen mit uns doch etwas massiveren Europäern. Wenn einer wie er den Kopfstand macht, herrscht da längst nicht so ein höllischer Druck auf die Halswirbelsäule wie bei unsereinem.

Leider gilt der Kopfstand als die Yoga-Übung schlechthin, weil man da gewissermaßen “die Welt aus einer anderen Perspektive sieht” – eben auf den Kopf gestellt. Bullshit! kann ich da nur sagen. Man sollte bei alle diesen Übungen immer darauf achten, dass sie einem gut tun. Ein wenig “stumpfer” Schmerz bei einer ungewohnten Dehnübung ist völlig okay – stechenden Schmerz gilt es zu vermeiden – da stimmt dann etwas nicht.

Und ja: Yoga ist wirklich die “Kunst des Jungbleibens und des Selbstverjüngung” – wahrscheinlich die einzige, die wirklich etwas taugt!

Quellen

Kirschner, Max: Die Kunst sich selbst zu verjüngen. Wiesbaden 1958 (agis).

ders (Interview: JvS): “Yoga für den westlichen Menschen”. München 03. Nov 1978 (Sendung im Nachtstudio des Bayr. Rundfunk).

ders (Interview: JvS): “Entwicklungshilfe praktisch betrachtet”. München 29. Juni 1979 (Sendung im Nachtstudio des Bayr. Rundfunk).

ders (Interview: JvS): “Kultur in der Krise”. München 05. Juni 1981 (Sendung im Nachtstudio des Bayr. -Rundfunk).

Mangoldt, Ursula von: Yoga heute. Weilheim 1971 (O.W. Barth).

Scheidt, Jürgen vom: “Tiefenpsychologie und Yoga” – in: Mangoldt 1971.

ders.: “Rauschdrogen und Yoga” -in: Mangoldt 1971.

ders.: Yoga für Europäer. München1976 (Kindler Paperback).