MultiChronie – das ist mein* neuer Begriff (lateinisch schlau: Neologismus) für ein Phänomen, das jeder Mensch kennt – und selten jemand sich in seiner großen Bedeutung für das menschliche Leben bewusst macht: Dass wir eigentlich immer in – mindestens – zwei Zeitebenen leben und handeln. Beispiel:

Ich habe eben mit jemandem telefoniert und schreibe mir nach Beendigung des Gesprächs kurz den Inhalt auf, um ihn nicht zu vergessen. Die beiden Zeitebenen hierbei:

° In der Gegenwart (Beispiel: Jetzt um 19:07 Uhr) notiere ich mir den Inhalt des Telefonats

° das ich fünf Minuten zuvor geführt habe (von 18:55 bis 19:02 Uhr).

* Wenn man den Begriff “MultiChronie” googelt, findet man magere zehn Einträge – das ist sehr selten. Aber immerhin, der Begriff existiert im Internet. Es ist damit jedoch etwas anderes gemeint als wie ich den Terminus verstehe. Und es fehlt das – für mich – charakteristische Binnenversalie – das große “C”, gewissermaßen mein Markenzeichen (oder meine Marotte, wie man auch sagen könnte).

Auch dieser Begriff hat bei mir eine – gewissermaßen multichrone – Geschichte: Ursprünglich (erstmals 1992) nannte ich das Phänomen der Gleichzeitigkeit, das mir irgendwann einmal aufgefallen war, MultiChronie (die Binnenversalie war von Anfang an dabei, um auf das doch etwas Exotische des Begriffs hinzuweisen). Irgendwann merkte ich dann, dass das sprachlich nicht korrekt ist: “multi” ist ein lateinischer Begriff – “chronos” ein griechischer. Also ersetzte ich brav das “multi” durch ein mir korrekter erscheinendes griechisches “poly” (was ja ebenfalls “viel” heißt).

Doch als ich heute diesen Beitrag schrieb, kehrte ich reumütig zum “MultiChronie” zurück. Den dreifachen Grund dafür erläutere ich unten, am Schluss dieses Beitrags.

Am Anfang war Musik?

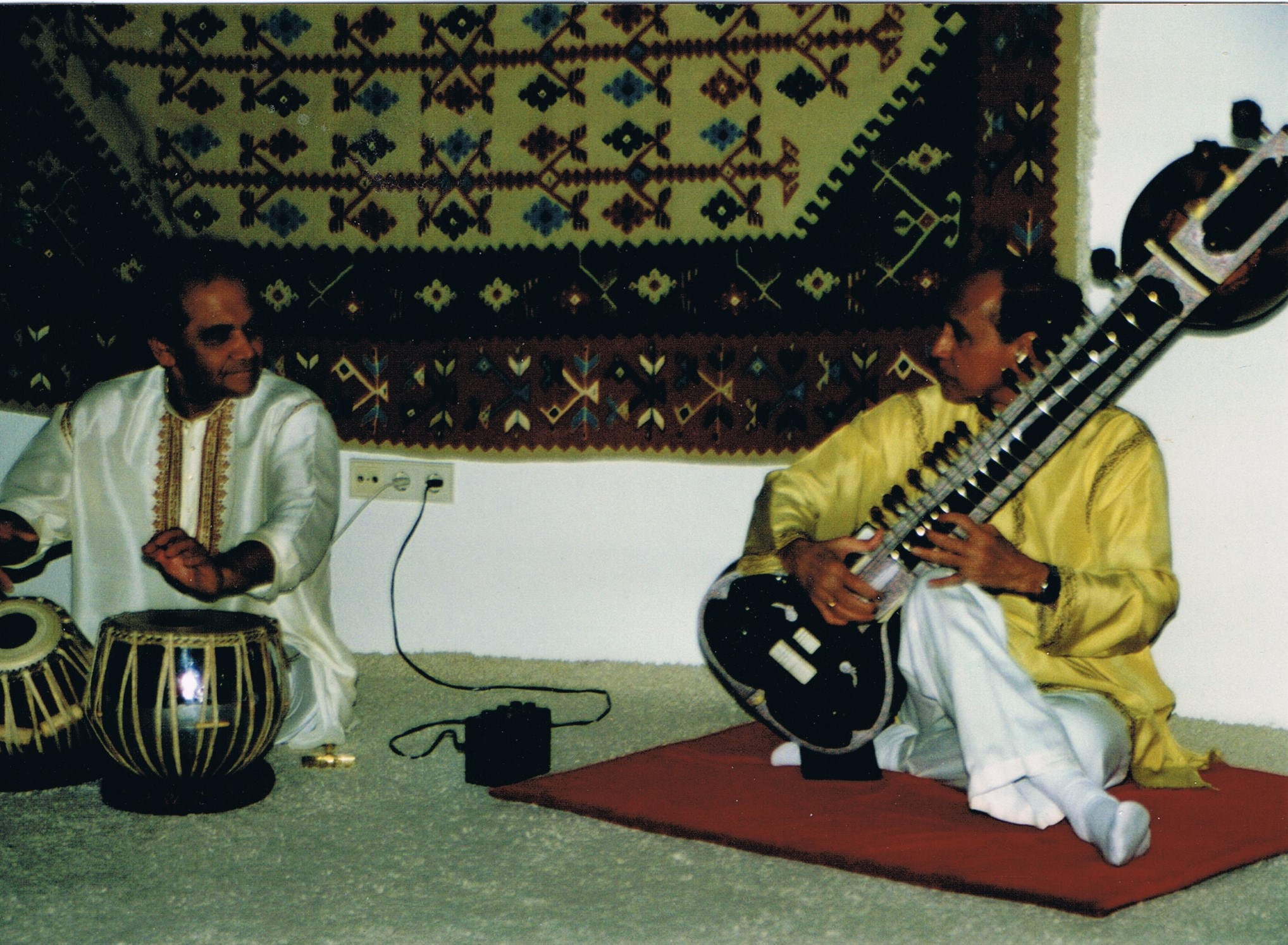

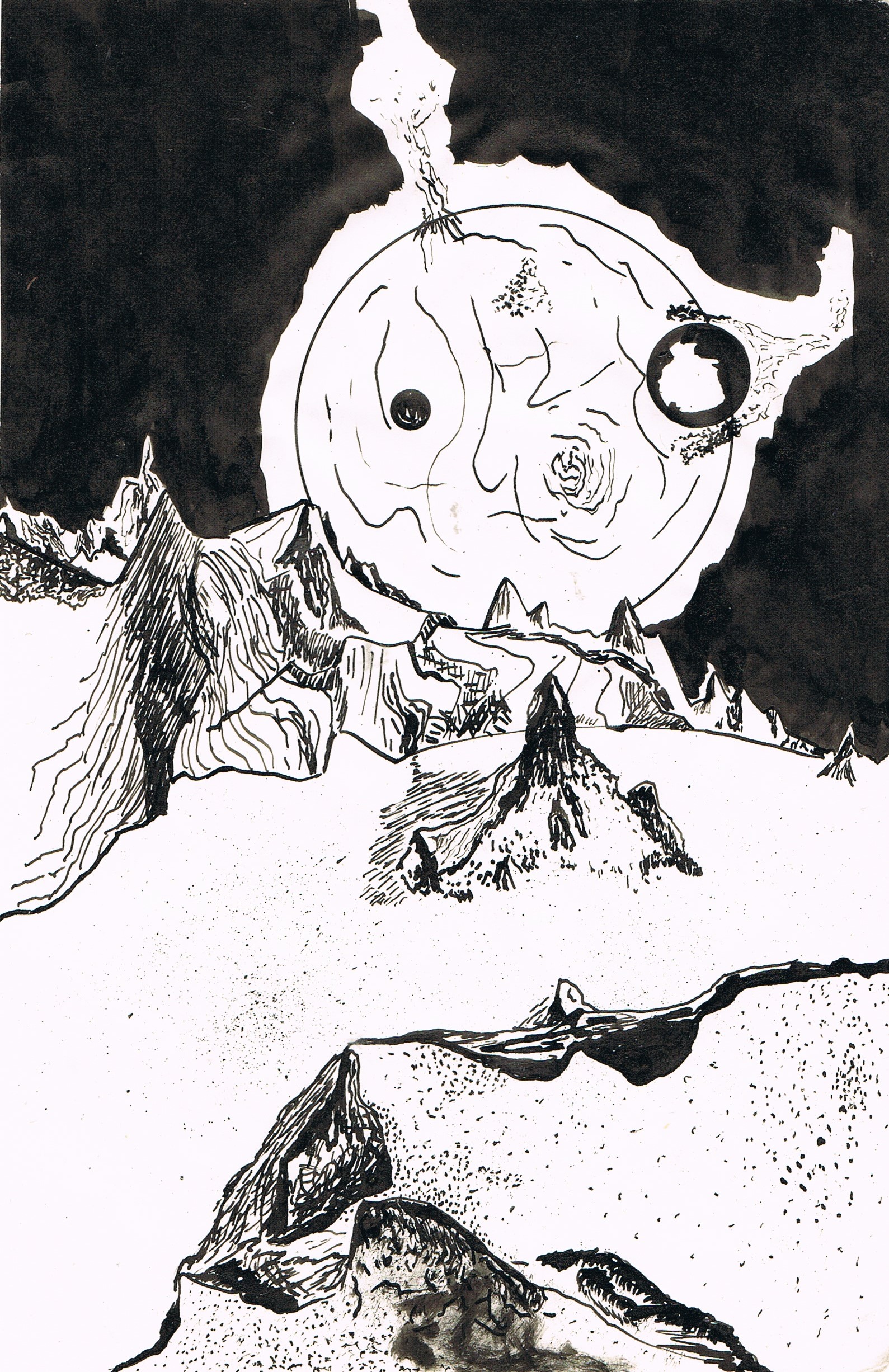

Und so könnte man graphisch sichtbar machen, was gemeint ist: Mehrere, manchmal sogar viele Schickten (von Zeitlichkeit) übereinander – und beim Betrachten “von außen”, gewissermaßen, gleichzeitig präsent. Es passt, dass ich diese Zeichnung ursprünglich “Am Anfang war Musik” betitelt habe. Denn ist nicht Musik von eben solcher “Vielschichtigkeit in der Gleichzeitigkeit” gekennzeichnet: Mehrere Instrumente spielen zur selben Zeit, zum Beispiel bei einer Jazz-Jamsession wie “Olé” des John Coltrane Quartetts, oder in einem Symphonieorchester bei der Aufführung von “Mahlers Siebter”. In der indischen Musik dominiert zwar die Sitar oder die Sheenai – aber der sich steigernde Rhythmus der Tablas und der stetig raunende basso continuo der Tamboura sind wichtige weitere “Stimmen”. (Die einsamen einzelnen Stimme irgendwo,. die ein Lied trällert, ist etwas ganz anderes.)

Vielleicht sieht es in den “neuronalen Netzen” des Gehirns ähnlich aus? wer weiß.)

(Schöner Zufall, dass ich diese Zeichnung vor nunmehr 53 Jahren hingekritzelt habe, einfach so aus Lust am Malen, ohne mir viel dabei zu denken – zum Beispiel, dass mein ZukunftsSelbst sie am 21. Januar 2021 gut zur Illustration des Themas MultiChronie verwenden würde.)

Es sind auch drei und mehr Ebenen gleichzeitig möglich

Füge ich zu obigem Beispiel noch hinzu, dass ich mich beim Notieren des Telefonats daran erinnere, dass ich mit meiner Gesprächspartnerin vor einigen Jahren ein sehr schönes Erlebnis bei einem gemeinsamen Abendessen hatte – kommt bereits eine dritte Ebene ins Spiel.

Das kann man noch toppen durch eine weitere Ergänzung: Ich notiere mir, dass ich diese Frau gleich noch einmal anrufen sollte, um sie ins Theater einzuladen. Vor meinem geistigen Auge male ich mir sogar aus, wie dieser Abend verlaufen könnte – in der Zukunft.

Damit sind wir schon bei Zeitschicht fünf. In einem Roman mit vielen Rück- und Vorblenden kann dies dann leicht so ähnlich aussehen wie oben in der Graphik.

Beim Lesen eines Romans – oder beim Mitfiebern in einem spannenden Film – wechseln wir immer wieder die Zeitebene – durch Rückblenden, parallele Erzählstränge, Vorblenden (die das Ergebnis eines Vorgangs ausmalen). Ich vermute sogar, dass eine solche Vielzeitigkeit und entsprechende Vielschichtigkeit die gute Qualität eines literarischen Kunstwerks ausmacht. In der Musik ist dies scheinbar nicht möglich, weil ja Melodie und Rhythmus vorantreiben – aber bringt nicht jede Wiederholung eines Themas, eines Refrains, eine vorangehende Zeitebene ins Spiel – steht nicht Mehrstimmigkeit eines Orchesterstücks auch für “verschiedene Zeitebenen”, vor allem wenn verschiedene Tempi andere Akzente setzten?

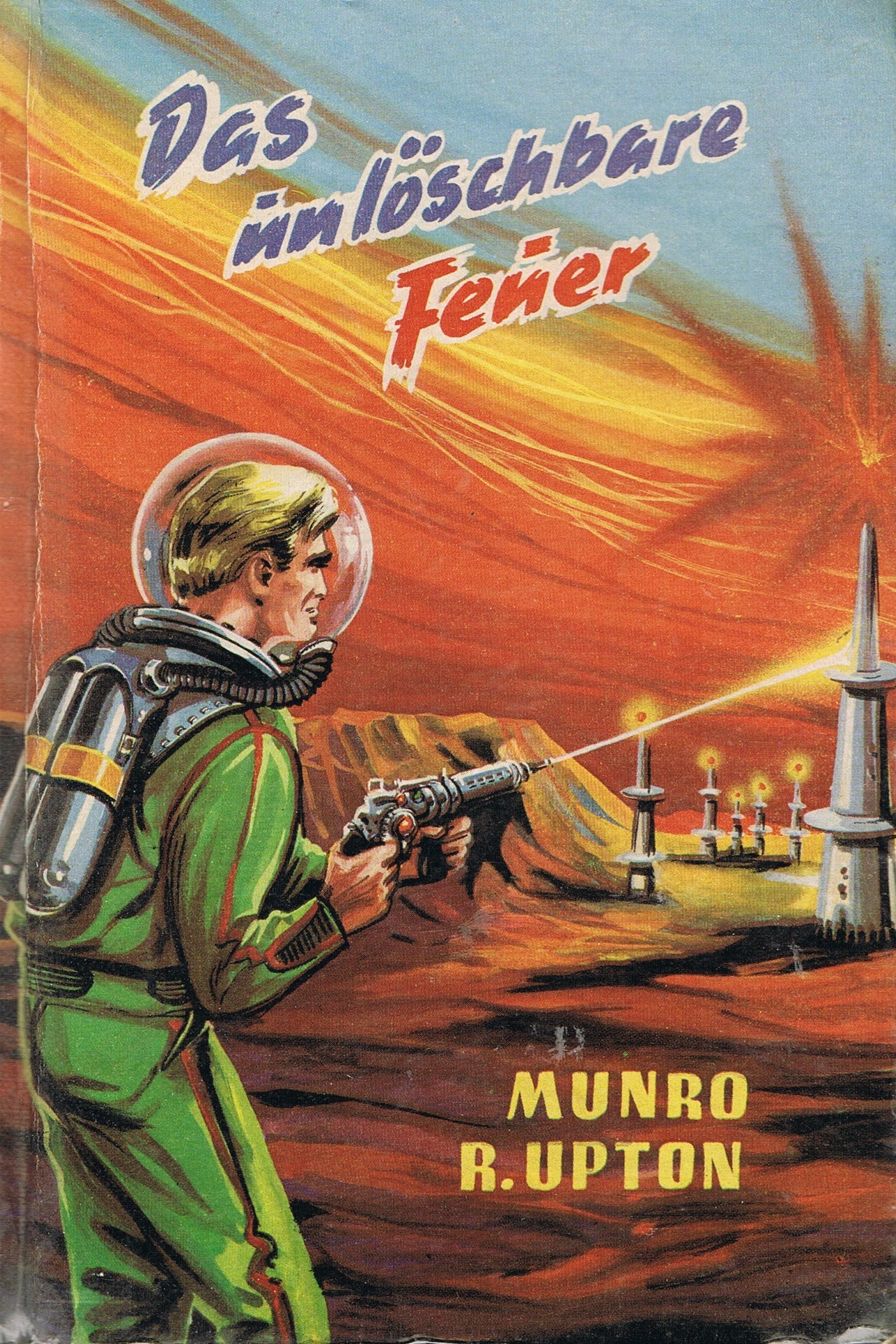

Markenkern der Science-Fiction – und dieses Blogs

Solche Mehrzeitlichkeit ist gewissermaßen der “Markenkern” der Science-Fiction: Jemand schreibt

° in der Gegenwart

° über Ereignisse der Zukunft

° die vielleicht mit Überlegungen über die Auswirklungen künftiger Ereignisse (Krieg? Klimawandel) auf noch spätere Generationen und somit Jahre) verknüpft werden.

Stanley Kubricks Verfilmung von Arthur C. Clarkes Roman ist ein weiteres anschauliches Beispiel: Clarke hat diesen Roman

° irgendwann in den 1940er Jahren als Idee phantasiert,

° 1948 die (später in den Roman integrierte) Kurzgeschichte über den Monolithen veröffentlicht (The Sentinel),

° 1950 eine weitere Story “Begegnung im Morgengrauen” konzipiert plus einige weitere Kurzgeschichten, die er

1965? zu einem Roman zusammenfügte. Nach diesem konzipierte Kubrick zusammen mit CClarke Mitte der 60er Jahre das Drehbuch für den

° am 02. April 1968 erwtmals gezeigten Film.

° Diesen sah ich wohl gleich am ersten Tag (Ehrensache für einen SF-Freund!) in der deutschen Version, also dem 11. September 1968 im Arri-Kino in München.

° Dieser Tage (Januar 2021) habe ich mir die restaurierte Fassung auf Blu-ray gekauft und angeschaut. Und fand den Film wie damals ziemlich langfädig – aber doch auch irgendwie faszinierend wegen seines “vast scope“, also der gewaltigen Spannweite seiner Entwicklungsmöglichkeiten der Menschheit – und eben auch wegen der im Film in eindrucksvollen Szenen aneinandergereihten MultiChronie:

° Das beginnt in der Urzeit der Menschheit, in drei weit aus einander liegenden Etappen,

° springt in der berühmten Szene in die Zukunft das Jahres, das den Film seinen Titel gab: (2001): als ein hochgeworfener Knochen aus der Urzeit zu einem im Erdorbit anfliegenden Space Shuttle wird, das die Raumstation ansteuert.

° Kurz darauf landet der Protagonist Dr. Heywood Floyd auf dem Mond, wo man im Krater Clavius einen weiteren schwarzen Monolithen gefunden hat.

° Nächste Zeitschicht ist der Flug von Captain Bowman und seines Begleiters (der ein Opfer des “verrückt” werdenden Computers HAL wird) zum Jupiter – wo man einen dritten Monolithen entdeckt, welcher

° einen weiteren Sprung noch später “Beyond the Infinite” auf einer total fremden Welt initiiert – in einer spektakulären Reise (und Kamerafahrt) durch die psychedelischen Farbspektren eines Wurmlochs oder was immer das ist.

° Aber die Schlussszene machte eine gigantische zeitliche Volte rückwärts: Bowman mutiert zum alten Mann – der gleichzeig (multichron also) sich selbst (?) als neugeborenen Säugling erblickt.

Erst als ich diesen Beitrag formulierte, wurde mir klar: Genau das, diese MultiChronie, ist so etwas wie ein Charakteristikum das Blog. Es geht mir eigentlich immer darum, eigenes Erleben (Autobiographie) mit aktuellen Geschehnissen in einen weiter gefassten Zusammenhang zu bringen – nicht selten ausgelöst durch einen tagesaktuellen Artikel in der Zeitung oder eine Doko im Fernsehen – oder durch das Betrschten einer Blu-ray wie Das siebente Siegel, das mich mit der Pest des Mittelalters ebenso in Kontakt bringt wie mit der Seuche, die Albert Camus in Oran in seinem Roman Die Pest beschreibt – oder natürlich mit der aktuell wütenden Corona-Pandemie.

Autobiographisches

Eigenes Erleben (sicher von meiner langen Beschäftigung mit SF geprägt):

Obwohl ich mich heute schon mitten im Jahr 2021 befinde, “fühlt” sich diese Gegenwart manchmal so seltsam an, als befinde sie sich weit weit vor mir in der Zukunft – irgendwie aus der Perspektive des Jugendlichen von 1957, der gerade in der Arbeit an seinem ersten utopischen Roman steckt, der in wirklich ferner Zukunft spielt: im Jahr 7.812.

Es gibt in diesem utopischen Abenteuer jedoch auch eine Rückblende, in der Ereignisse viele tausend Jahre zuvor berichtet werden: Der Untergang von Atlantis (vor angeblich 12.000 Jahren).

Damals, 1957, war jedenfalls das “Jahr 2000” ein weit entfernter Zeitpunkt, der meine Phantasie sehr beschäftigt hat. Noch weiter darüber hinaus zu denken, zum Beispiel an ein Jahr mit den Ziffern 2021, war nicht vorstellbar. Dann schon wirklich weit weg ins Phantastische (und damit zugleich völlig Unverbindliche) – eben ins Jahr “7812”.

Anderes Beispiel: NN beschreibt das Zimmer, in dem er sich aktuell befindet – als plötzlich vor seinem geistigen Auge sein früheres Zimmer auftaucht, in dem er vor 30 Jahren als Student gewohnt hat.

Schreiben ist eigentlich immer multichron

Eigentlich schreiben wir immer multichron, also auf zwei Ebenen mindestens. Denn schreiben heißt immer: Sich schreibend erinnern. Unser Gedächtnis-Archiv ist vielfach gestaffelt in Zeitschichten angeordnet. Diese sind jedoch keineswegs in irgendwelchen Schubladen für sich aufbewahrt – sondern dynamisch miteinander vernetzt. Diese Vernetzung wird erzeugt durch bestimmte (gute oder schlechte) Gefühle oder durch eine bestimmte Atmosphäre (fröhlich hell, bedrohlich düster usw.). Das ist übrigens auch der Schlüssel, wie man bestimmte “vergessene” Erinnerungen wieder zugänglich machen kann.

Drei Gründe für meine reumütige Rückkehr zum Begriff “MultiChronie'”

(21. Jan 2021) Ich nenne das jetzt doch wieder MultiChronie, und zwar aus drei Gründen:

1. Weil sich mir jedes Mal das “MultiChronie” aufdrängt, wenn ich zu diesem Begriff etwas schreiben oder recherchieren will. Das ist wohl durch vielfache Verwendung tief in mir eingebrannt.

2. Mit dem – sprachlich eigentlich “falschen” – Zusammenfügen eines Begriffsteils aus dem Lateinischen (multi) und dem Griechischen (chronos → Chronie) charakterisiere ich schon im Begriff die Paradoxie, dass da Elemente aus zwei verschiedenen und zeitlich weit auseinanderliegenden Kulturen (Zivilisationen) künstlich zusammengefügt werden – also auch zwei Zeitebenen. Die griechische Welt war zuerst da und hat die römische sehr beeinflusst, wurde dann aber von dem immer mächtiger werdenden Römischen Reich abgelöst.

3. Es erinnert mich wahrscheinlich vor allem an den Multitron – den von mir so phantasierten und benannten Energiespeicher in meinem Roman Sternvogel:

War es Absicht – oder war es eine ungewollte Handlung? Später wusste Dayen es nicht mehr zu sagen. Mit fünf raschen unüberlegten Griffen stellte er die Schaltung für ein neues Sprungfeld zusammen. Für eine unbekannte Greggnor-Schleuse, deren eines Portal noch im irdischen Erfahrungsbereich lag, durch deren zweites Portal jedoch noch nie ein Schiff ausgetreten war. Das Steuergehirn fand in seinen Gedächtnisbänken keinerlei äquivalenten Wert („Sind die Werte richtig, Pilot?“) und verwendete deshalb die angegebenen Zahlen, ohne sie durch irgendwelche zeitliche oder räumliche Koeffizienten zu verändern. Sofort baute es mit Unterstützung der Speicher und des Multitrons die erforderliche Energiesphäre auf.

Und noch etwas: Es zeigt sich inzwischen, dass die “MultiChronie” so etwas wie ein dritter “Faden” meines Blogs (und somit meines Denkens) wird: Nach dem “Roten Faden = Schreiben” und dem “Blauen Faden = Science-Fiction” nun also der gelbe Faden = “MultiChronie der Geschehnisse”.

Das drängt sich schon deshalb auf, weil MultiChronie wohl DAS Charakteristikum der Science-Fiction ist (also meines Blauen Fadens)!

Quellen

Clarke, Arthur C.: 2001 – A Space Odyssee. (London 1968 – nach Kurzgeschichten von 1948, 1950 etc.).

Kubrick, Stanley (Regie) 2001 – Odyssee im Weltraum (nach dem Roman und unter Mitarbeit am Drehbuch von Arthur C. Clarke). Great Britain 1968. Auf Blu-ray in der von Christopher Nolan restaurierten Neufassung von 2020.

Scheidt, Jürgen vom: Sternvogel. Minden 1962 (Bewin).

Nur so nebenbei und ganz am Schluss: So ein Quellennachweis ist doch auch ganz schön multichron: Er reicht in diesem Fall von 1948 (Clarkes erste Story) bis 2020 (Nolans Restaurierung des Kubrick-Films von 1968).

(Aktualisiert: 21. Jan 2021/23:00 Uhr / Posted: 15. Jan 2021)