In der Neuausgabe meines Romans Männer gegen Raum und Zeit habe ich mir 2015 im Nachwort Gedanken über selbst erlebte Zufälle gemacht. Ich zitiere das hier, samt dem Versuch einer wissenschaftlichen Erklärung. Ein kleiner Seitenblick auf ein Thema, das mich immer schon fasziniert hat und dessen Beispiele ich sammle wie ein Philatelist seine Briefmarken.

Eigentlich gehören die (sinnvoll erlebten) Zufälle ins Kapitel Religion. Denn sind es nicht letztlich solche wundersamen Ereignisse, die einen zum Grübeln über eine (göttliche) Kraft und Vorsehung bringen und zu Überzeugungen, wonach es „dort oben“ jemanden geben muss, der mein Schicksal lenkt – weil man dieses nicht erklären, sondern nur verblüfft zur Kenntnis nehmen kann?

Mein Innerer Skeptiker meint diesbezüglich allerdings, dass der Göttliche Schachspieler da viel zu tun hätte angesichts von mehr als sieben Milliarden Menschen – und zugleich immer mehrere (wie viele?) Züge vorausdenkend, damit am Schluss bei dieser Schachpartie des Lebens alles einen Sinn ergibt?

So ein Gott müsste ja nicht nur den Überblick über den Verlauf jedes einzelnen Lebens haben, sondern auch über dessen Nachwirkungen in den kommenden Jahrmilliarden bis zum Ende des Universums –

Schwer vorstellbar.

Wenn der Schachspieler allerdings nicht alle Partien spielt, sondern nur solche, die einige ausgewählte Leben betreffen, und alle anderen Partien einfach so zufällig sinnlos ablaufen?

Tja, da kommt man dann rasch ins Grübeln, was die Gerechtigkeit eines solchen Verfahrens angeht. Doch nun zu meinen Zufällen. Eine winzige Auswahl, in Zusammenhang mit Männer gegen Raum und Zeit.

„Man schreibt das Jahr 7218“

Mein Roman spielt weitgehend im Jahr 7218. Meine Firmenstammnummer beim Computerservice, der seit 40 Jahren meine Buchführung erfasst, war 8712. Und eben habe ich in meiner Bücherdatenbank die aktuelle Lektüre von Welt in Angst (State of Fear) von Michael Crichton eingetragen und dabei entdeckt, dass das andere Buch von Crichton, das ich besitze (Prey) – die Nummer 1782 trägt – auch dies ein zufälliger Zahlendreher von 7218. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten mag.

Am Anfang und am Ende der Heßstraße

Als ich den Roman 1957 schrieb, wohnte ich in München in der „Heßstraße Nr. 6“. Als ich das Nachwort verfasste (worin diese Gedanken zum Zufall stehen), wohnte ich – nach vielen anderen Wohnungen in der bayerischen Landeshauptstadt – am anderen Ende der Heßstraße, gleich um die Ecke von der „Nr. 100“.

Ein Kreis hat sich geschlossen. Zufall jedenfalls – denn die neue Wohnung habe ich ja nicht bewusst gesucht und gefunden. sie wurde – wirklich zufällig – frei und mir zugänglich, weil mein zweiter Sohn Maurus seine nicht mehr benötigte

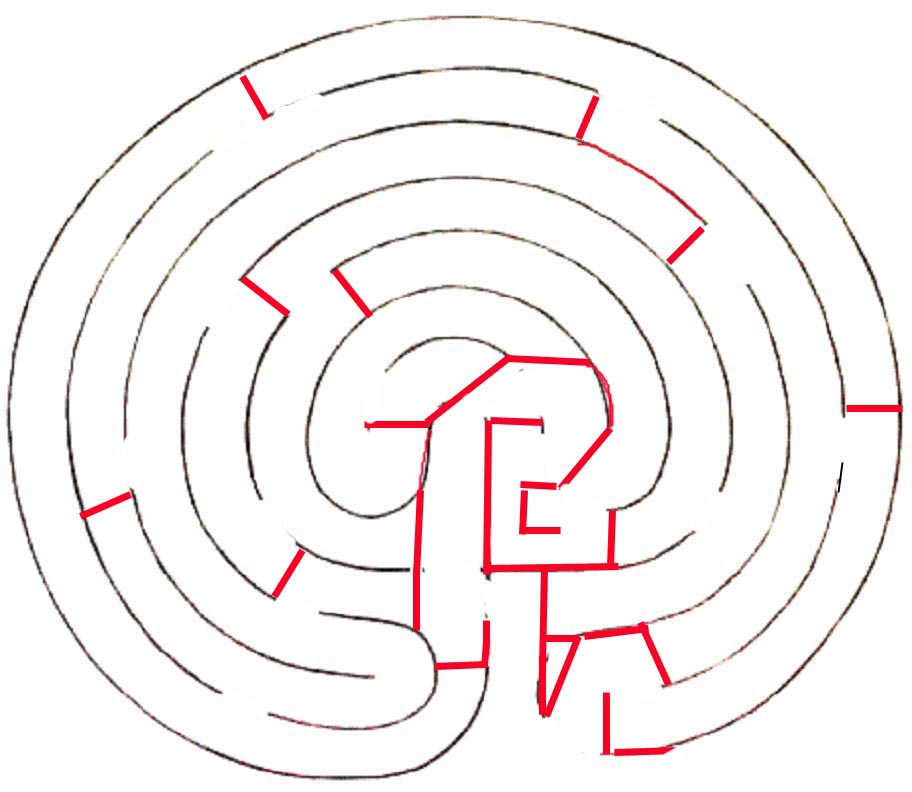

„Raumschiff durch ein Labyrinth manövrieren“

Ich war mitten in der Redaktion der Neuausgabe meines Romans, als ich in einem Sachbuch über Gehirnforschung und verwandte Themen (Birbaumer 2014), das ich während eines Seminars in Österreich in meiner Freizeit in einem Rutsch durchlas, dieses Zitat entdeckte:

Wie schon bei der Behandlung hyperaktiver Kinder kann man das Neurofeedback zudem grafisch in Form eines Spiels gestalten, bei dem der Patient mit Hilfe seiner Hirnaktivitäten beispielsweise versuchen muss, ein Auto oder ein Raumschiff durch ein Labyrinth zu manövrieren. Auf diese Weise wird Neurofeedback nicht als Therapie, sondern wie ein Computerspiel erlebt. (S. 234, Hervorhebung durch mich, JvS)

Ob Birbaumer meinen Roman kannte? Wohl eher nicht. Reiner Zufall. Reiner Zufall auch, dass ich dies las, während (s. oben).

Eine naturwissenschaftliche Erklärung für Zufälle

Es gibt noch weit wichtigere Große Koinzidenzen (wie ich sie nenne): Zum Beispiel, dass der Erdenmond gerade so groß und so weit entfernt ist, dass er die Erdachse stabilisiert und für Jahreszeiten und Meeres-Tiden sorgt. Sonst gäbe es Windgeschwindigkeiten bis zu 400 Stundenkilometer und noch manches menschenfeindliche Ungemach mehr. Oder dass der Jupiter die Kometen einfängt, die sonst auf Terras Oberfläche donnern würden – weit häufiger, als das jetzt der Fall ist.

Nochmal um Größenordnungen unwahrscheinlicher ist die Justierung der Naturkonstanten, welche unser Universum bestimmt und so etwas wie „bewohnbare Welten“ überhaupt erst möglich macht (s. Anthropisches Prinzip). Für solche Zufälle, auch die persönlich erlebten, bietet sich eine ganz einfache naturwissenschaftliche Erklärung an, und zwar, soweit ich das erkennen kann, nur eine einzige: Die String-Theorie mit ihrer Möglichkeit paralleler Universen in einem Multiversum. Wo sich solche Universen, die extrem ähnlich sind, sehr nahekommen, könnten so etwas wie Sinn-Verdichtungsknoten entstehen (irgendwelche mysteriösen Felder), und da passiert dann ein Zufall.

Klingt nach Science-Fiction? Ist es auch. Aber wer weiß –

Oder hat jemand eine bessere Idee, die ohne einen Schachspieler-Gott auskommt?

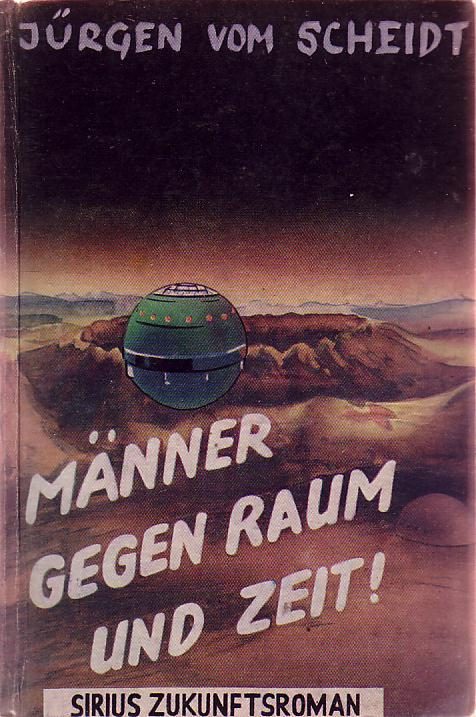

Mein Romanerstling von 1958

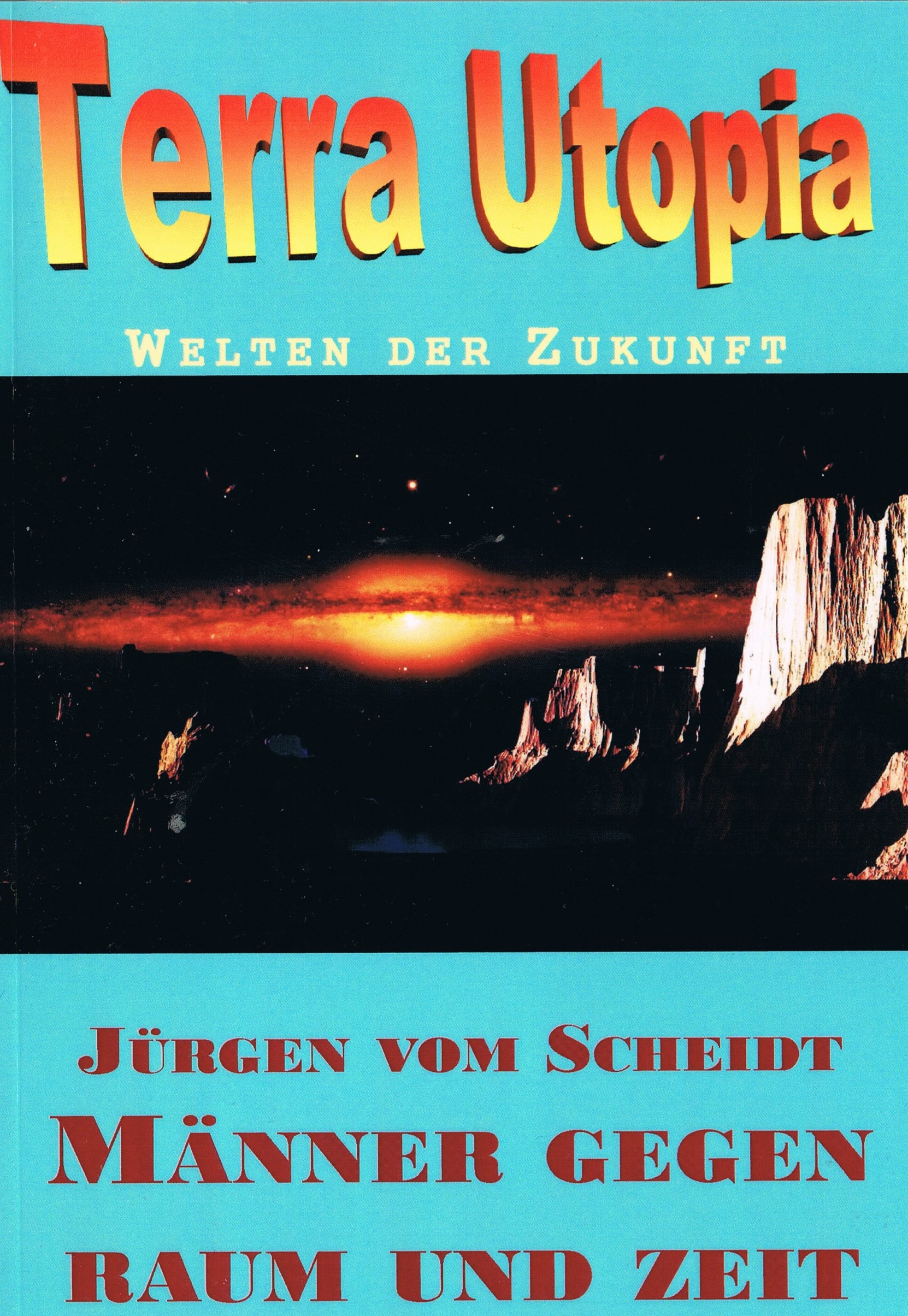

Die überarbeitete Neuausgabe von 2015

Quellen

Birbaumer, Niels und Jörg Zittlau: Dein Gehirn weiß mehr, als du denkst. Berlin 2014 (Ullstein).

Scheidt, Jürgen vom: Männer gegen Raum und Zeit. (Balwe 1958). Überarb. und ergänzte Neuaqusgabe

Frankfurt am Main 2015 (vss-Verlag Schladt), S. 283-285.