Viele Menschen der Gegenwart halten es dort nicht aus. Sie sehnen sich

° nach einer Zukunft, in der alles besser sein wird – oder fürchten sich vor kommenden Zeiten, in den alles nur “noch schlimmer” sein wird als heute (nicht nur Leser von Science-Fiction mit ihren positiven Utopien oder negativen Dystopien),

° oder sie wollen in einer ersehnten Vergangenheit leben, in der alles besser war.

Woody Allen hat das wunderbar durchgespielt in seinem Film Midnight in Paris. Da sehnt sich der junge amerikanische Drehbuchautor Gil Pender (der viel lieber Romane schreiben würde) nach den “Roaring Twenties” in Paris – wird auf zauberhafte Weise dorthin versetzt, trifft die von ihm verehrten Autorenvorbilder Ernest Hemingway, Zelda und Scott Fitzgerald, Cole Porter (der gerade seinen Song “Lets Fall in Love” vorstellt), die betörende Tänzerin Mistinguette mit ihrem Bananenschurztanz, die aufstrebenden Maler Pablo Picasso und Salvador Dali – und eine junge Frau (Geliebte von Picasso und Modigliani). Diese Frau verzehrt sich aber in Sehnsucht nach der weiter zurückliegenden Belle Epoque. Als Gil Pender mit ihr in einem weiteren Fantasy-Sprung zurück in eben diese Belle Epoque gerät – treffen sie dort im Moulin Rouge natürlich den Maler Toulouse-Lautrec und Paul Gaugin (der sich wiederum noch weiter zurückwünscht, in die Renaissance mit ihren Vorbildern Tizian und Rembrandt).

Die “bessere” Vergangenheit gibt es nicht

Beides ist Unsinn. Die Vergangenheit war in keiner Hinsicht jemals besser als die heutige Zeit. Man gehe nur einmal mit Zahnschmerzen zum Zahnarzt um die Jahrhundertwende – ohne Turbinenbohrer und Schmerzspritze (ein Abkömmling des Novocain, das wiederum erstmals 1886 als pures Kokain von Sigmund Freud am Auge angewandt wurde – die Geburtsstunde der “lokalen Betäubung).

Und die Zukunft wird wohl niemals das “Paradies” sein, das die heute Unzufriedenen entweder in eine verklärte Vergangenheit projizieren (Belle Epoque, Goldenes Zeitalter, Atlantis) oder nach vorne in einer oft recht kitschige Idylle. Letzteres könnte aber eher eine digital überwachte Variante à la 1984 (von George Orwell) werden – Version Großer Bruder Chinas Kommunistische Partei – oder Version Datenabsauger Facebook und Amazon. Oder auch völlig anders.

In einer Hängemappe, die ich vor vielen Jahren angelegt habe, sammle ich unter dem Titel “Was wurde besser – was wurde schlechter” Beispiel für beide Varianten. Und davon gibt es viele. Wohl nur wenige Menschen haben genügend umfangreiche Vergleichsmaßstäbe –

° weil sie zu jung sind und deshalb nur wenige Jahre persönlich kennen (und das noch dazu in recht engen lokalen Gegebenheiten, auch wenn man im Urlaub schon in aller möglichen Herren Länder war)

° oder schlicht zu ungebildet.

Eine recht heilsame Übung ist es, bestimmte Lebensbereiche aus einer übergeordenten Perspektive quasi “von oben” oder “von außen” zu betrachten und dabei in “50-Jahre-Schritte” der Entwicklung einzuteilen., Zum Beispiel:

° Wie sah die Medizin der Seuchenbekämpfung vor 50 – vor 100 – vor 150 Jahren aus (davor verschwimmt schon alles konturenlos, weil es zu wenige Aufzeichnungen gibt oder man selbst zu wenig weiß.) Und wie ist das damit verglichen heute in Zeiten einer grimmigen Pandemie?

° Wie war das Wetter (in Europa – Deutschland – Bayern – München) vor 50 – 100 – 150 Jahren (davor gibt es kaum verlässliche Aufzeichnungen). Weihnachten 2020 gab es in München an Weihnachten keinen Schnee. 1970 mit ziemlich Sicherheit schon. Und 1920? Ganz sicher.

° Und was war mit der Justiz? Wird heute noch gefoltert – und wo? Wie war das vor 50 Jahren – vor 100 Jahren – im Mittelalter? Wie sind die Gefängnisse in Deutschland, in Frankreich, in den USA – und für wen?

° Wie hoch ist der Anteil der Bevölkerung an Bewohnern von Großstädten – Kleinstädten – Dörfern (“auf dem Land”) – heute – vor 50 – vor 100 – vor 500 Jahren?

Ein geschulter und kritischer Blick zurück offenbart ganz andere Zustände

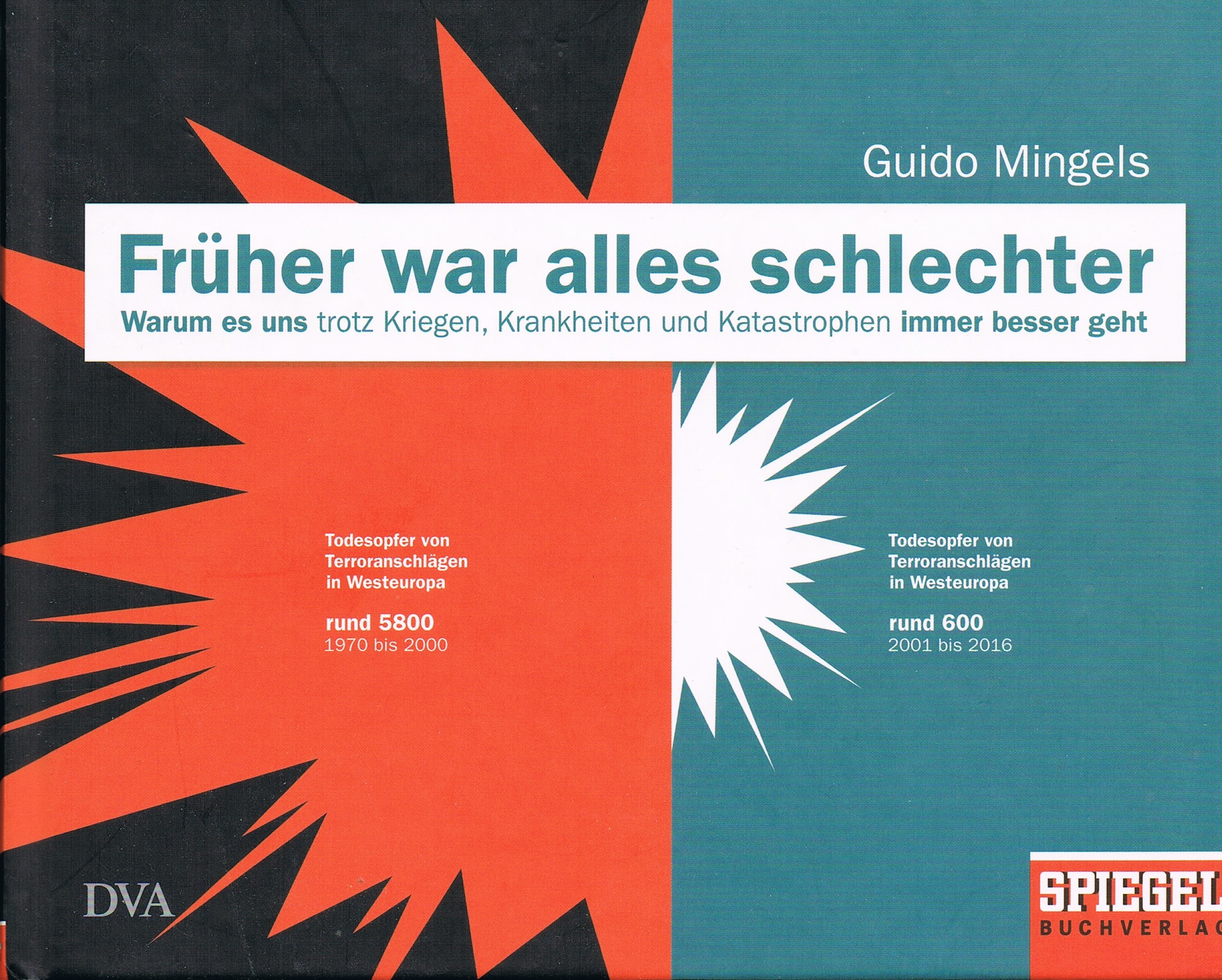

So manchen “Zahn” zieht einem die Lektüre zweiter Bücher, die sich die Vergangenheit und deren Veränderungen zur Gegenwart genauer anschauen: Hans Rosling in seiner bahnbrechenden (wenngleich auch heftig umstrittenen) Vergleichsstudie Factfulness. Und Giudo Mingels (mit einem Team des Spiegel-Magazins) in den drei Bänden von Früher war alles schlechter – einer Serie mit rund 150 Beispielen aus allen Lebensbereichen, welche sehr drastisch die Veränderung der Zeitläufte aufblättern, mit eindrucksvollen Verlaufsgrafiken – so etwas wie ein praktische Anwendung von Roslings aufklärendem Rundumumschlag sind.

Aber: Sicher ist vieles besser geworden. Aber ebenso sicher nicht alles: Die Atzomkriegsgefahr der 1950er Jahre besteht nach wie vor – Hiroshima und Nagasaki könnten nur schreckliche Vorboten einer noch viel entsetzlicheren Zukunft ein, in deren Varianten die SF geradezu gebadet hat. Die Klimaveränderung ist inzwischen eine Tatsache, die wirklich nur total unwissende Ignoranten leugnen können. Aber vielleicht gelingt der Turnaround? So etwas wie die AfD und andere rechtspopulistische bis rechtextreme Strömungen hat noch vor zehn Jahren kaum jemand auf dem Radar gehabt.

Den geradezu halsbrecherischen Sprung in die Digitalisierung und so viele andere Veränderungen in allen (!) Lebensbereichen hat noch vor genau einem Jahr, also vor Corona – niemand auch nur im Traum geahnt.

Was wird daraus in 50, 100, 150 Jahren geworden sein? Wie sah das 1970 aus? Oder 1920? (Digitalisierung? Globalisierung? Klimawandel? Umweltverschmutzung? – was könnte das sein?)

Quellen

Allen, Woody (Regie): Midnight in Paris. USA 2010.

Mingels, Guido: Früher war alles schlechter. München 2017 (DVA & Spiegel-Buchverlag). Band 1.

Rosling, Hans et al: Factfulness. Berlin 2018 (Ullstein).