In Leipzig am 07. Februar 1940 geboren, verbrachte ich dort die ersten beiden Lebensjahre mit meiner Mutter und dem Kindermädchen Else in einer Mietwohnung am Wangerooger Weg 6. Mein Vater war im Krieg – wie fast alle Männer. Ab Ende 1940 kamen die ersten Bombenangriffe, die immer heftiger wurden, sodass meine Mutter sich entschloss, diese Wohnung zu verlassen und zurück in ihren früheren Wohnort Rehau zu gehen, zu ihren Eltern. Man nannte dies damals Evakuierung.

Ob dieses Portrait von mir noch in Leipzig oder schon in Rehau angefertigt wurde, ist unbekannt. Die Künstlerin, Irene Born, war mit der Schwester Elisabeth („Lis“) meiner Mutter befreundet. Tante Lis machte damals eine Schreinerlehre in Rehau und lebte deshalb ebenfalls in der Wohnung ihrer Eltern.

Was die Datierung dieses Bildes angeht, so gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Zum einem mein zweiter Geburtstag am 07. Februar 1942 – oder vielleicht als Geschenk der Schwester Lis Hertel an meine Mutter Marie vom Scheidt, geb. Hertel, zu deren 28. Geburtstag am 19. Februar 1942.

Aufgewachsen im Matriarchat

Warum ich dieses idyllische Bild hier präsentiere? Weil es so etwas wie die friedliche Oberfläche von etwas völlig anderem darstellen. 1942 war der Zweite Weltkrieg in vollem Gange, angezettelt von Diktator Adolf Hitler und seinen nationalsozialistischen Mörderbanden. Ich bin in Rehau aufgewachsen in einem Haus, in dem sieben Frauen lebten und das Leben am Laufen hielten: Im Ersten Stockwerk meine Mutter Marie, deren Schwester Elisabeth, beider gemeinsame Mutter Betty Hertel (geb. Kropf). Im zweiten Stock die Frau Annemie von Onkel Karl (dem Bruder meiner Mutter und von Tante Lis) und Annemies Mutter, die „Omi Unglaub“. Unten im Hauseingang hatte das Dienstmädchen Else ihr Zimmer und ab und zu kam ein Kindermädchen (?), das mich spazierenfuhr. Und dann lebte im Erdgeschoss. neben dem Architekturbüro des Großvaters, noch die Frau Funke, ähnlich alt wie Großmutter. Ich liebte sie sehr und wollte immer bei ihr sein, rief „Unke, Unke“, wenn ich zu ihr wollte – einmal zu schnell, denn ich stolperte und stürzte kopfüber die Treppe aus hellgrauem Granit hinunter – hat meinem biegsamen Kinderkörper und meinem Kopf aber wohl nichts geschadet. Ich habe also schon sehr früh das „Fallen“ gelernt und konnte da als Student dann im Judotraining bei den Fallübungen von Judoka Aigner gut anknüpfen – was mir noch später bei diversen Stürzen mit dem Fahrrad sehr geholfen hat – zuletzt vor zwei Monaten, da war ich schon achtzig – aber das Fallen kann ich offenbar immer noch recht geschickt…

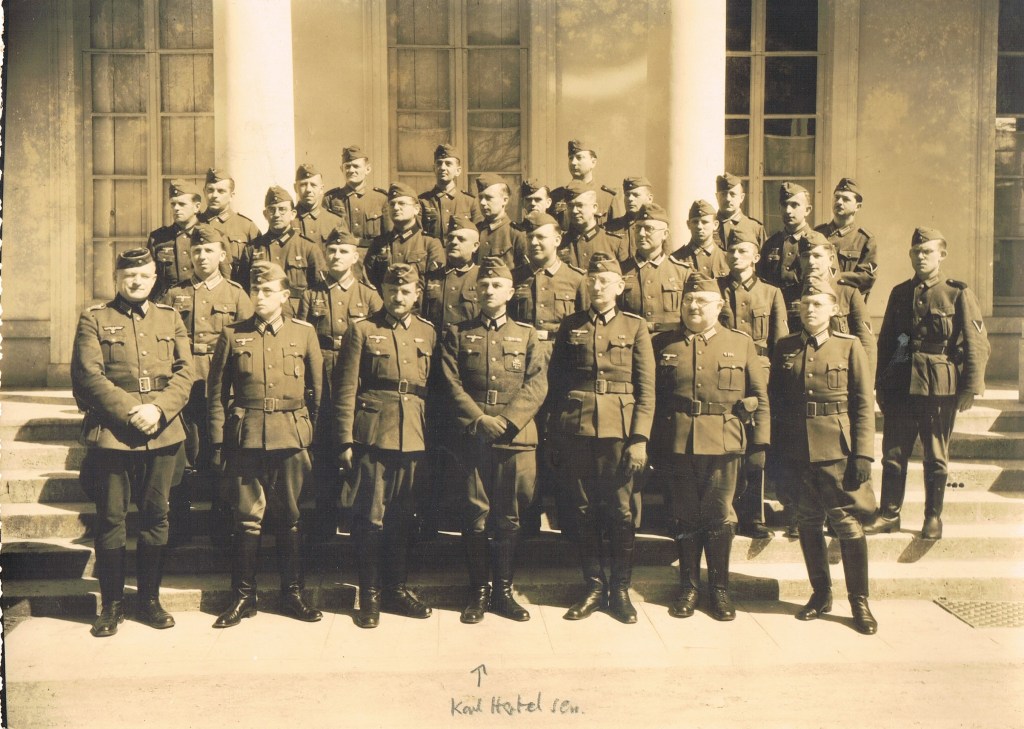

Und wo waren all die Männer? Natürlich waren sie „im Krieg“ zu jener Zeit – oder sollte ich besser schreiben: „unnatürlich“? Mein Vater, Onkel Karl und sogar mein Großvater (der schon im Ersten Weltkrieg in der größten Scheiße gekämpft hatte: in Douaumont bei Verdun) waren irgendwo dort draußen „an der Front“. Mein Vater kämpfte damals vermutlich in Holland, Onkel Karl und Großvater in der Ukraine.

WAS HATTEN DIE DEUTSCHEN SOLDATEN DORT ZU SUCHEN?!

Mein Großvater Karl Hertel, Jahrgang 1880, meldete sich als aktiver Offizier im Majorsrang 1941/42 freiwillig erneut zum „Dienst an der Waffe“. Er mochte diesen „Anstreicher“ nicht, diesen Gefreiten Adolf Hitler (im Gegensatz zu meinem Vater, der als junger Mann ein „glühender Nazi“ gewesen ist). Aber er war loyaler Bürger. Und er war

° zum einen lieber Soldat als Architekt und er war als Offizier der Reserve und als Mitglied des deutschnationalen Stahlhelm ein echter Untertan, der tat, was man ihm befahl;

° und zum anderen ertrug er nicht das schreckliche Sterben seiner todkranken Frau Betty, die an Magen, Brust- und Kehlkopfkrebs litt .

Dann schon lieber das Sterben an der russisch-ukrainischen Front (wie mir Tante Lis Jahrzehnte später einmal als den wahren, tieferen Grund seiner Teilnahme an diesem zweiten Weltkrieg plausibel machte).

Großvater in der Ukraine

Seltsam: Der Großvater läuft 1941 vor dem Sterben seiner Frau davon – der Enkel (ich) muss es miterleben. Ich habe an Sterben und Tod meiner Großmutter keinerlei Erinnerungen. Sie starb am 18. Juli 1941 qualvoll, weil es kaum schmerzlindernde Medikamente gab (es war ja Krieg mit Mangelwirtschaft), gepflegt von ihren Töchtern und meinem Kindermädchen Else, die dann zugleich Haushaltshilfe war (oder Dienstmädchen, wie man das damals nannte). Oma starb in ihrem Schlafzimmer in der selben Wohnung, wo ich im Zimmer nebenan spielte.

An Sylvester 1941/42 starb noch jemand in diesem Haus: mein Cousin Heinz Hertel, mein bester Freund „Heinzele“. Er starb, weil die Frauen im Haus irgendwoher echten Bohnenkaffee aufgetrieben hatten und den zum Jahreswechsel unbedingt trinken wollten. Heinzele wollte auch „Kaffee“ und bekam ihn. Eine rätselhafte Reaktion seines Blutes reagierte tödlich auf das Coffein – er starb in den nächsten Tagen*.

* Makabre Auswirkung: Wie Onkel Karl, Heinzeles Vater, mir viele Jahre später einmal erzählte, hat ihm der Tod des Ersdtgeborenen damals vermutlich das Leben gerettet. Er bekam nämlich zur Beerdigung Heimaturlaub – als er in die Ukraine zu seinem Batallion zurückkehrte, war dieses vom russischen Gegner fast völlig vernichtet worden.

Ja, der Tod war sehr präsent im Haus Bahnhofstraße 15 in Rehau in meinem zweiten Lebensjahr. Indirekt war er zudem sicher ständig gegenwärtig in der Sorge und den Ängsten der Frauen um ihre Männer draußen irgendwo in Europa im Krieg.

Habe ich die Bombenangriffe in Leipzig miterlebt? Wenn später, in den 50er Jahren, am Mittwoch um 12:00 Probealarm war, fuhr mir das immer durch und durch. Das ging mir noch in München so, am Gisela-Gymnasium. Ich habe den Fliegeralarm während des Krieges sicher auch in Rehau immer wieder mit erlebt. Dort wurde nie bombardiert – aber die Bomberschwärme der Alliierten flogen hoch oben am Himmel über den Ort – Richtung Berlin, Dresden. Leipzig – oder nach München. Das wusste man. Das bekam man auch als Kind schon mit, da habe ich keine Zweifel.

Rehau war den ganzen Krieg über eine Idylle. Wäre nicht im Mai 1945 noch im letzten Augenblick von einem amerikanischen Panzer die Roth´sche Holzwollfabrik am Hofer Berg in Brand geschossen worden – Rehau hätte keinen einzigen Kratzer in diesem Krieg abbekommen.

Aber in meinen Träumen jener Kriegstage in Rehau muss ich mitten drin gewesen sein in diesem Inferno. Meine Mutter ging gerne ins Kino, in „Lichtspieltheater“ vom Otto Strobel. Doch einmal musste man sie mitten aus der Vorstellung nachhause holen, weil ich vom Kindermädchen nicht zu beruhigen war und nicht aufzuwecken aus einem Albtraum, in dem ich von brennenden Häusern und von den „Fiechern“ phantasierte – meinem Kinderwort für die Flieger, die ihre schreckliche Fracht oben am Nachthimmel transportierten.

Den Tod habe ich auch noch an anderer Stelle sehr direkt erlebt: Ende 1944 / Anfang 1945 stand im Rehauer Bahnhof auf dem Abstellgleis ein Verwundetentransport. Meine Mutter und Else trugen dort einen großen Kupferkessel mit dampfendem Glühwein hin. Und mich nahmen sie mit. In diese Waggons. Voller Schwerverletzter, Sterbender. Ich sehe die bandagierten Gliedmaßen und Köpfe heute noch – alles andere ist ausgeblendet.

Warum hat meine Mutter das getan? Weil sie sich selbst fürchtete – weil sie jemanden „dabei haben“ wollte? Eines der Rätsel meines Lebens, die ich nie verstehen und lösen werde.

aut #771 _ 28. Dez 2020 / 15:06